●持続可能な未来に向けて、再訪したい国1位「日本」を5つの視点で読み解く

●手軽に日本らしい食体験、訪日時にコンビニで最も選ぶのは「寿司」

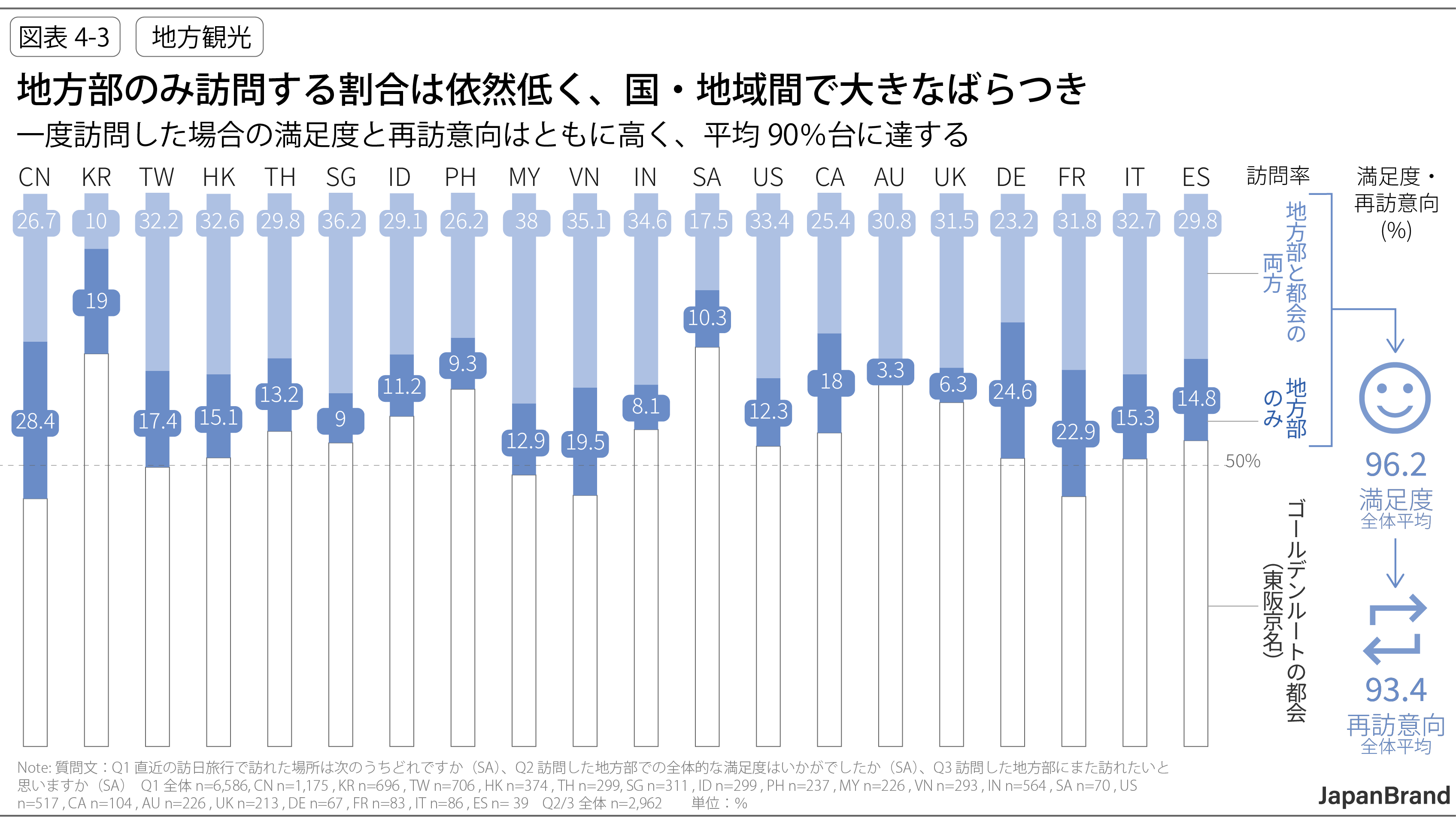

●地方が旅を深くする、訪日観光で地方に足を延ばすと満足度・再訪意向は「9割台」に

株式会社電通(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員:佐野 傑)は、世界20の国・地域の20~59歳の12,400人を対象に「ジャパンブランド調査2025」(以下「本調査」)を実施しました。

本調査は、2011年の東日本大震災で日本の農水産物や訪日観光に風評被害が発生した際、ジャパンブランドが世界でどのように評価されているのかを把握するために始まった当社独自の海外生活者調査です。15年目となった今回の調査では、海外旅行、訪日観光、日本文化、地方創生、日本の食、日本製品、ライフスタイル、価値観など多岐にわたる設問から最新のインサイトを分析しています。本リリースでは、①競争力、②訪日体験、③消費傾向、④地方創生、⑤持続可能性の5つの視点で読み解きます。主なファインディングスは次のとおりです。

【主なファインディングス】

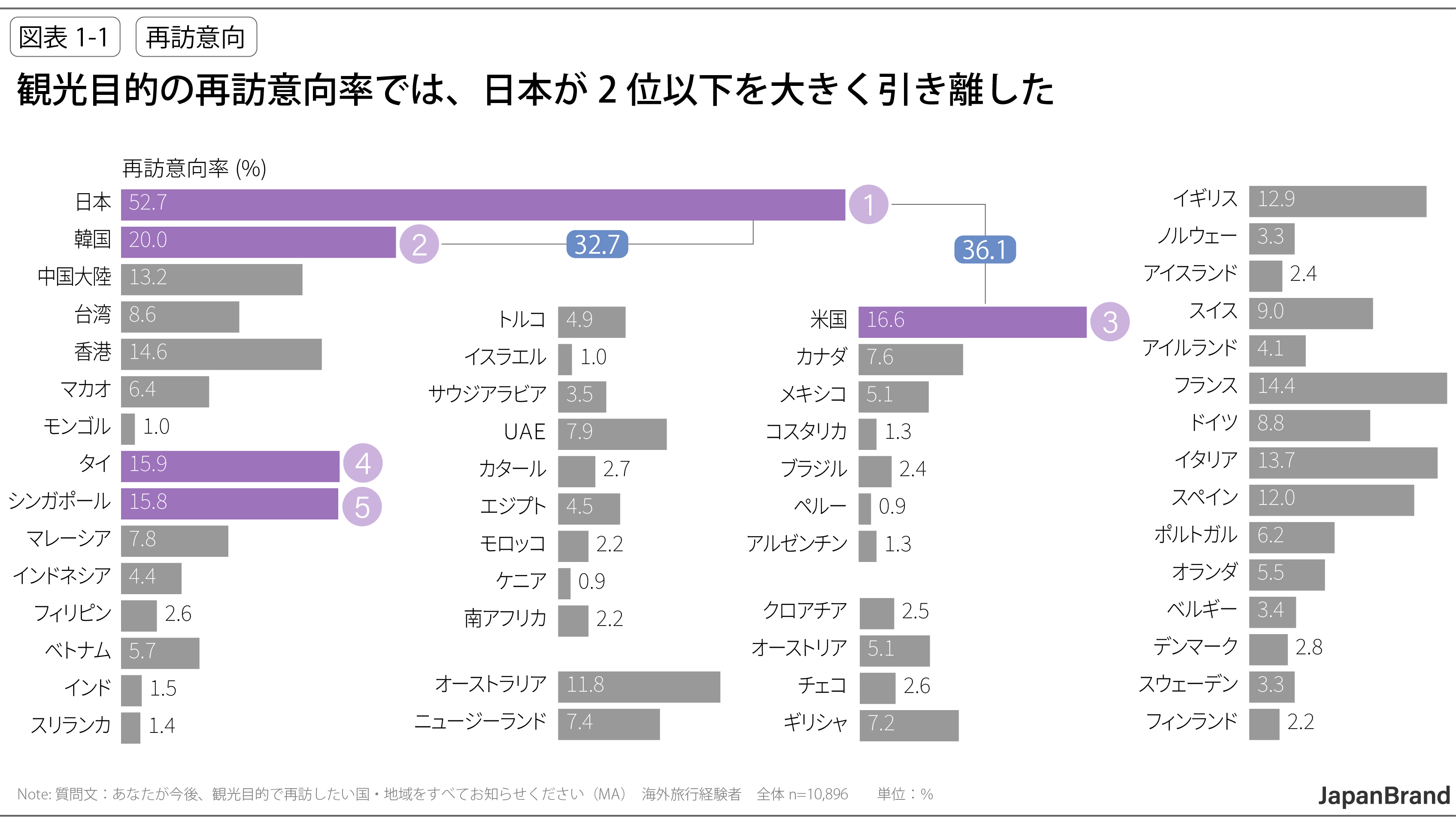

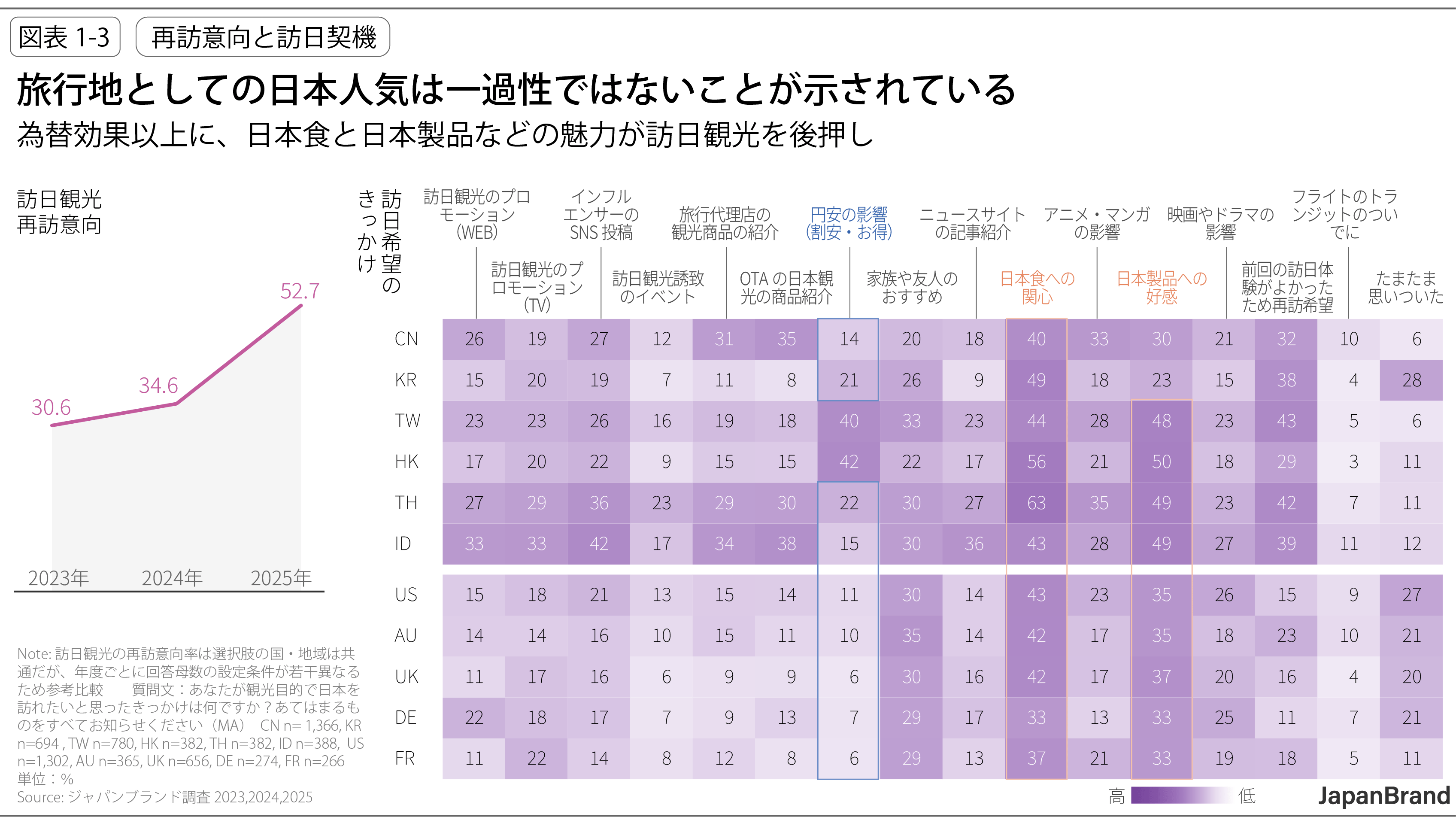

①【国際観光における日本の競争力】日本は「再び観光に訪れたい国」として52.7%の支持を集め1位となり、観光大国としての地位を着実に強化。円安効果以上に、食や製品などの魅力が訪日を後押ししており、旅行地としての日本人気が一過性ではないことがうかがえる。

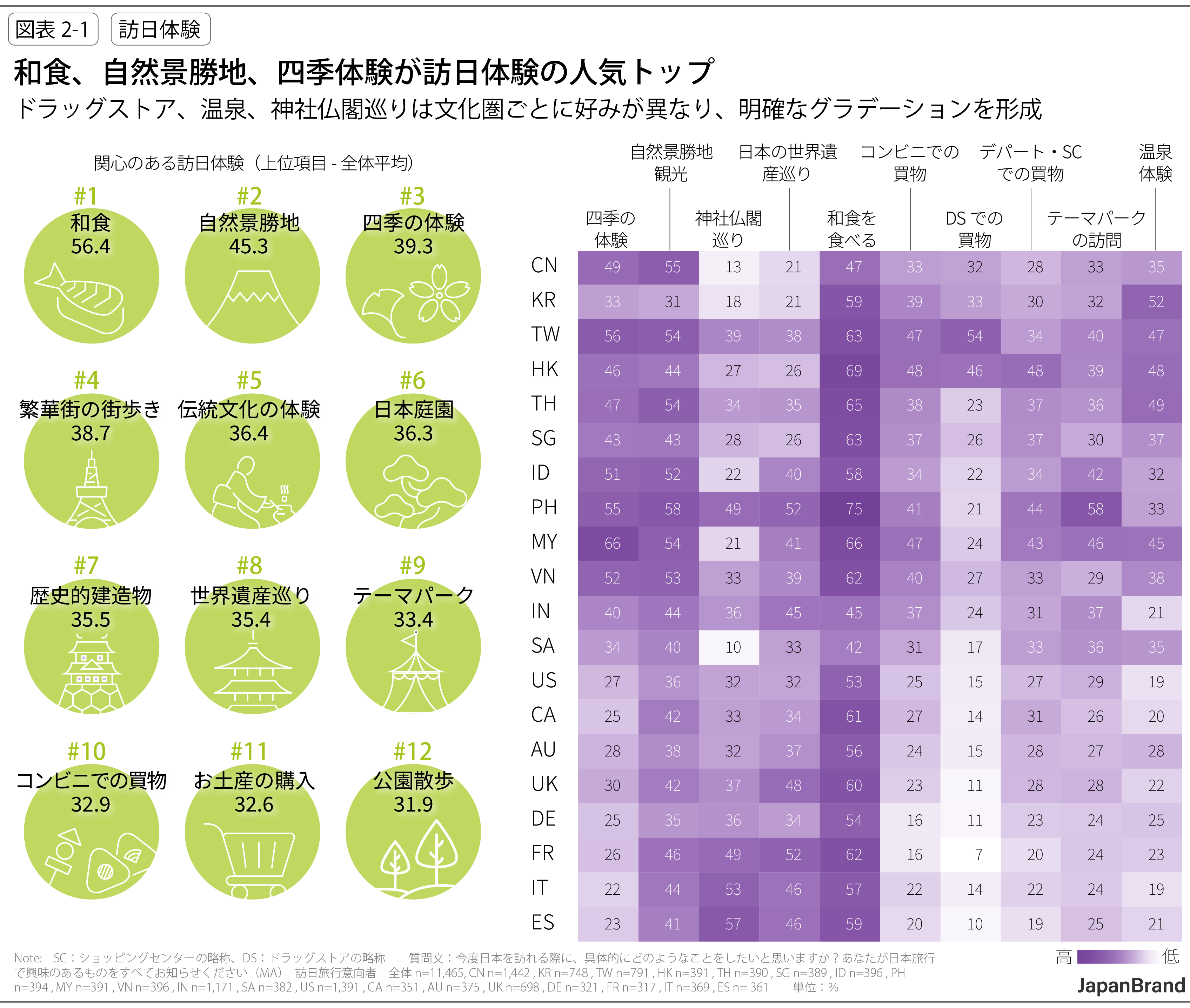

②【訪日体験に関するインサイト】今後の訪日時に関心のある体験項目は「和食」「自然景勝地」「四季の体験」などが上位に。外国人が日本らしいと感じる象徴は「寿司」「桜」「富士山」などで、この印象は食事や訪日時期、訪問地域などさまざまな訪日シーンに影響をもたらす。

③【買物傾向と日本ブランドの現在地】購入意向について、コンビニは「寿司」、ドラッグストアは「スキンケア」が人気。お土産は「和菓子」「チョコレート菓子」「工芸品」が上位。

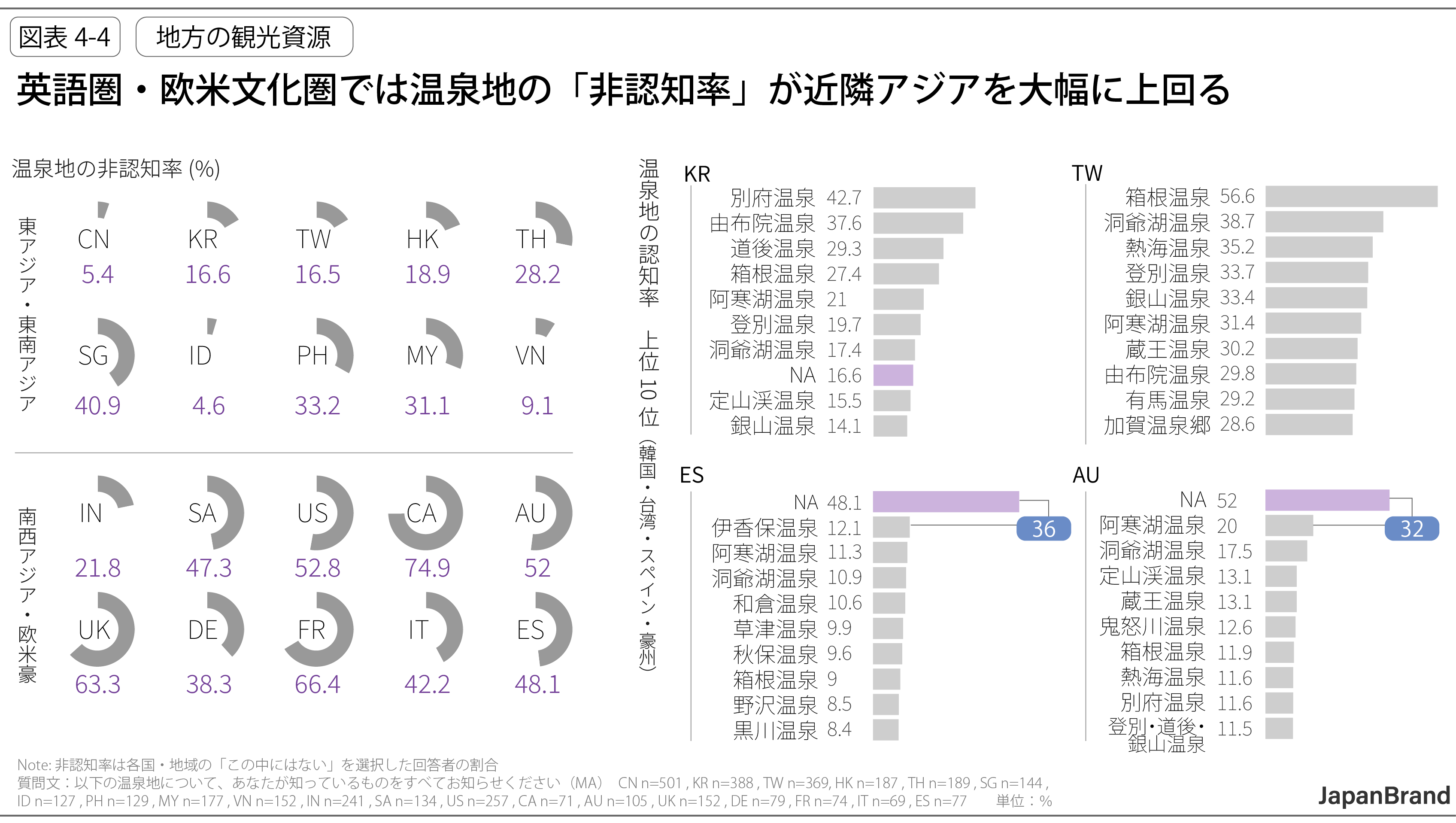

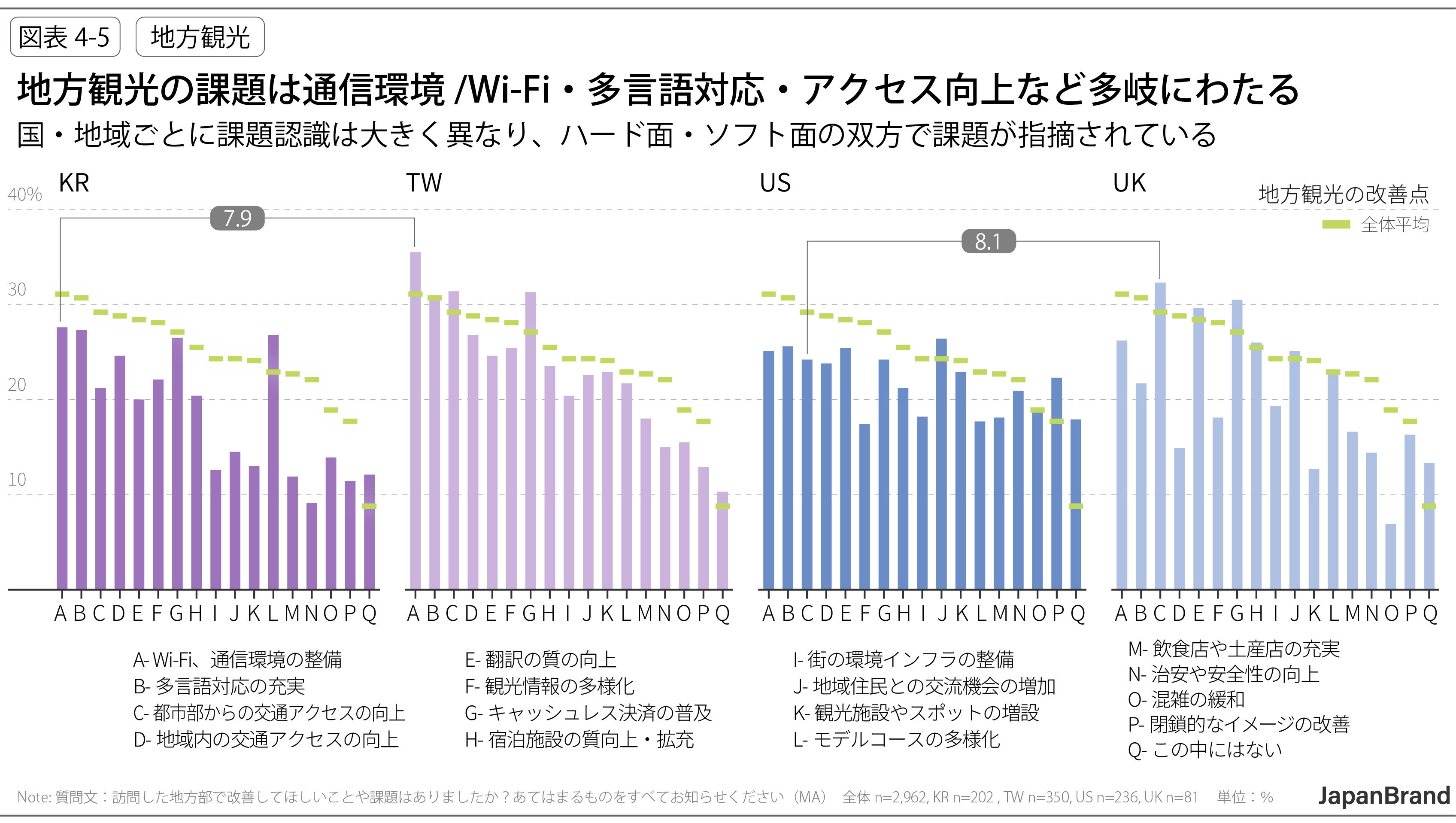

④【地方創生における観光の論点】認知度・訪問経験・訪問意向について、都道府県別は、東京都が最も高く、北海道、大阪府、京都府と続く。主要都市別は、札幌市、大阪市、京都市が群を抜く。地方部の訪問経験は依然として低いが、一度でも地方部を訪問した場合の満足度・再訪意向はともに高水準に。英語圏・欧米文化圏では温泉地の非認知率が近隣アジアを大きく上回る。

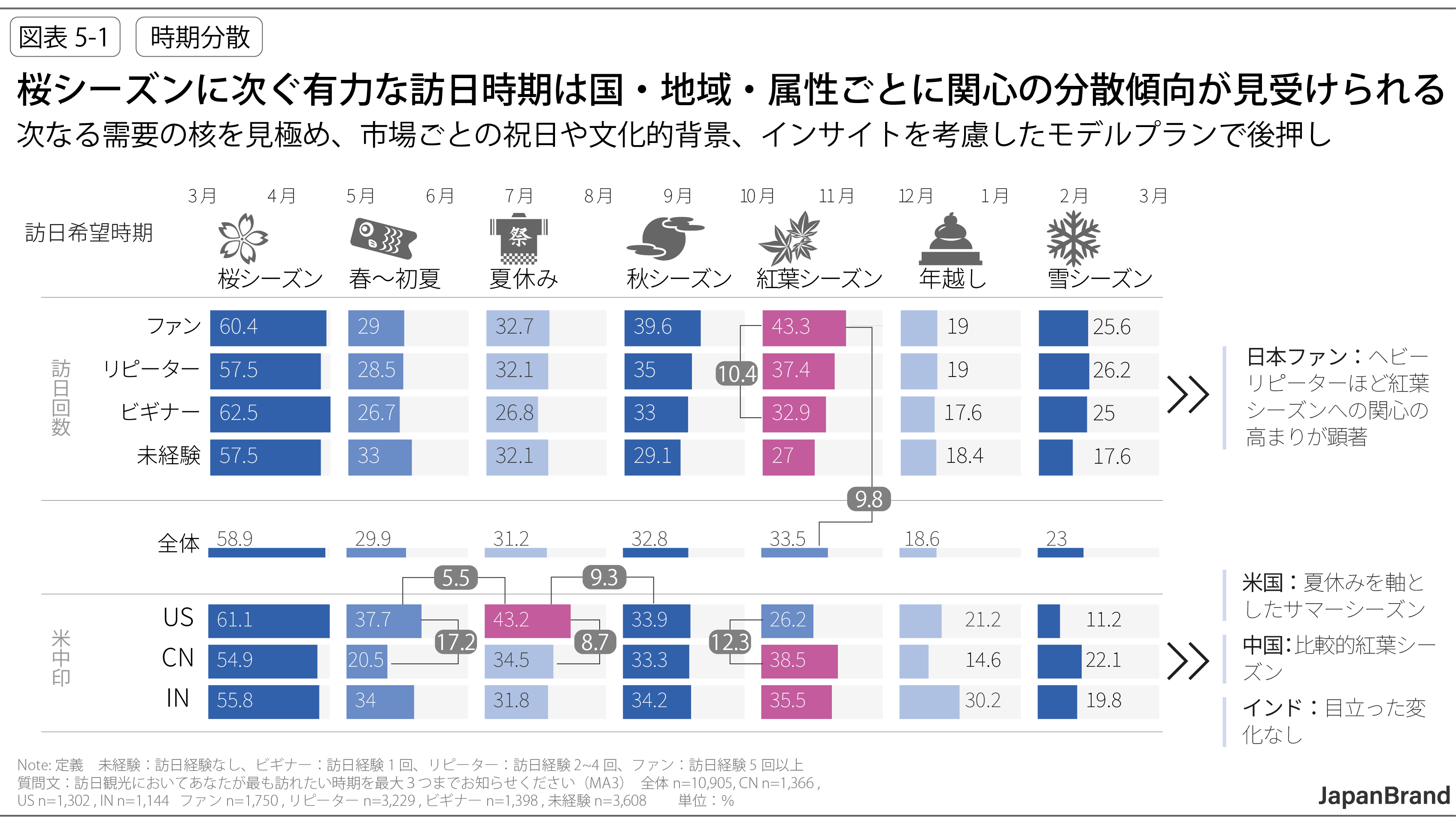

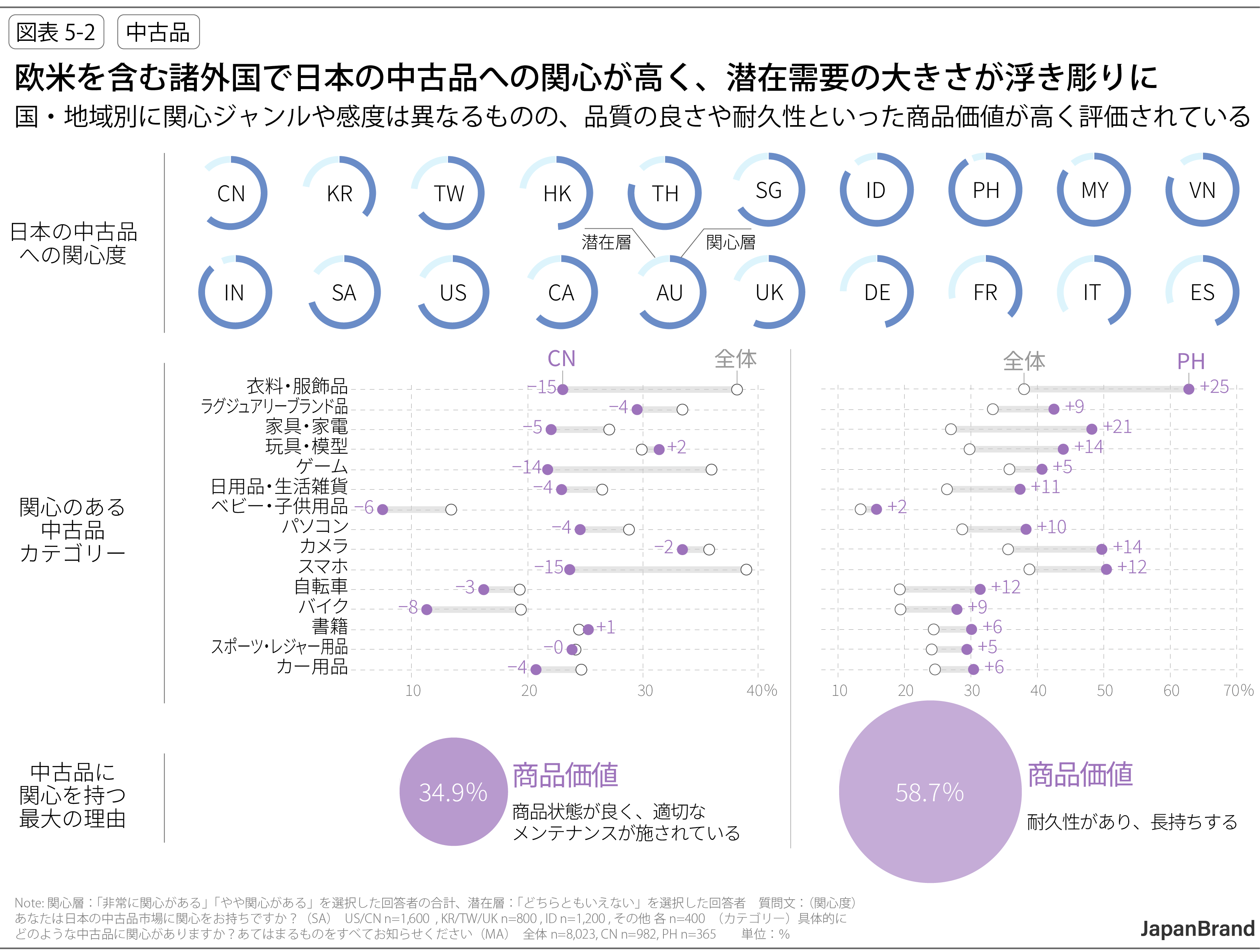

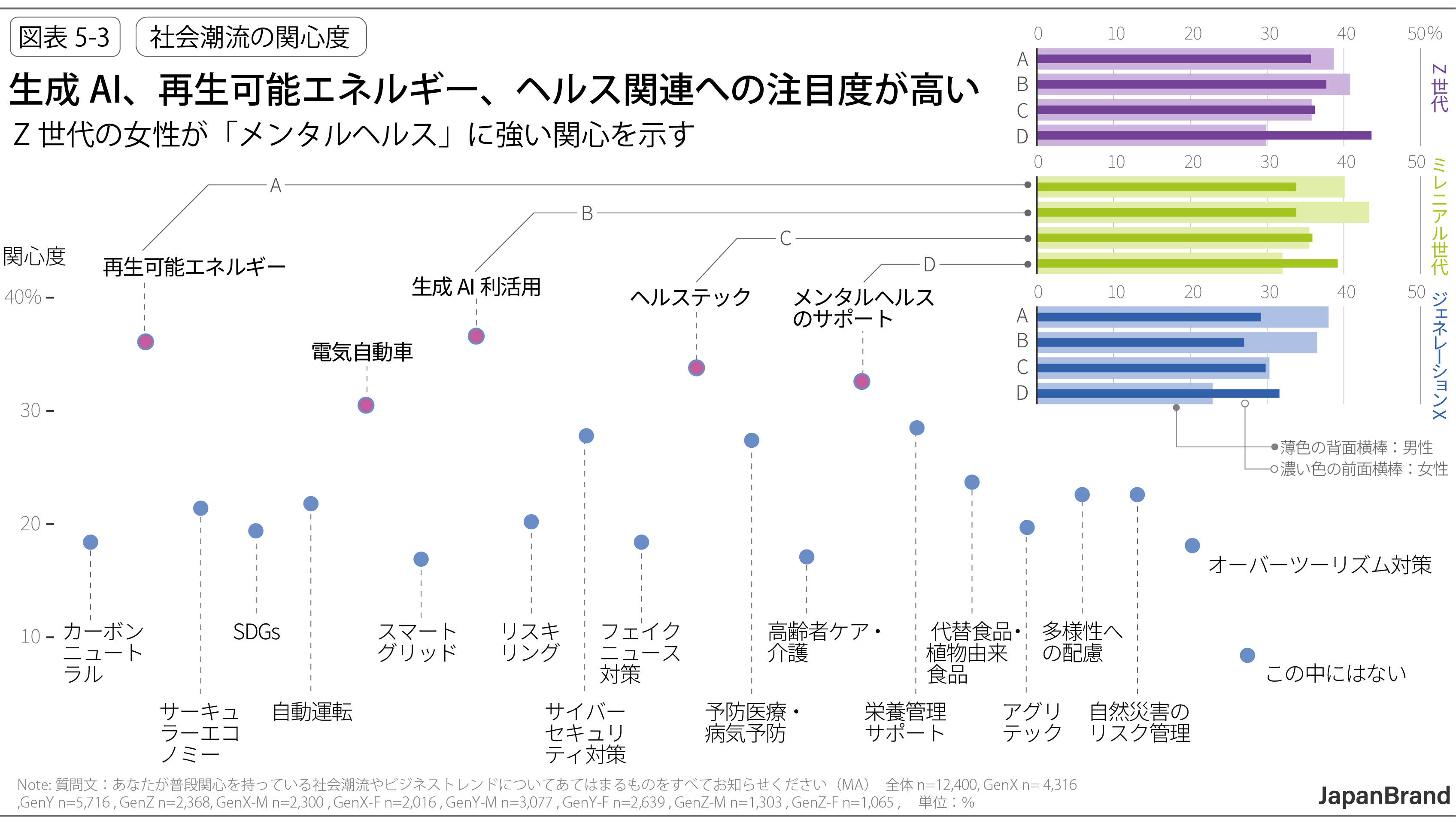

⑤【持続可能な未来に向けて】訪日希望時期は桜シーズンに集中し、次の需要の核となるシーズンは属性や国・地域ごとに関心が分散。日本の中古品への関心度は6割超で、使用状態の良さや耐久性といった模倣困難な商品価値が高く評価された。普段最も関心を持っている社会潮流は「生成AIの利活用」(36.6%)と急速な進化を遂げたテクノロジーへの関心の高さが明らかに。

【注記】

・本調査における構成比は小数点以下第2位(一部整数表示の場合は小数点以下第1位)を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合があります。

・本調査レポートおよびウェブサイトからの情報発信における対象国・地域の名称表記は、従来からの日本政府の見解、日本の社会通念やビジネス慣習に沿ったものです。

・本調査の図表作成において、分析対象となる国・地域名は一部例外を除き、国際基準ISOカントリーコード(ISO 3166-1 alpha-2)を使用しています。

アメリカ/US、カナダ/CA、オーストラリア/AU、イギリス/UK、ドイツ/DE、フランス/FR、イタリア/IT、スペイン/ES、サウジアラビア/SA、インド/IN、インドネシア/ID、シンガポール/SG、マレーシア/MY、フィリピン/PH、タイ/TH、ベトナム/VN、中国本土/CN、香港/HK、台湾/TW、韓国/KR

・本調査における国・地域の名称表記は、統計上または分析上の便宜を目的としており、いかなる政治的立場や見解を示すものではありません。

・本調査で使用した地図(世界地図および日本地図)は分析内容やページのレイアウトに合わせて一部加工・トリミングを行っており、必ずしも国境線および国土範囲を正確に反映したものとは限りません。

【各ファインディングスの詳細】

①【国際観光における日本の競争力】日本は「再び観光に訪れたい国」として52.7%の支持を集め1位となり、観光大国としての地位を着実に強化。円安効果以上に、食や製品などの魅力が訪日を後押ししており、旅行地としての日本人気が一過性ではないことがうかがえる。

- 世界の海外旅行経験者の観光目的で再訪したい国・地域について、日本(52.7%)が最も高く、次いで高い韓国(20.0%)とは32.7ポイント、米国(16.6%)とは36.1ポイントの差があった。【図表1-1】

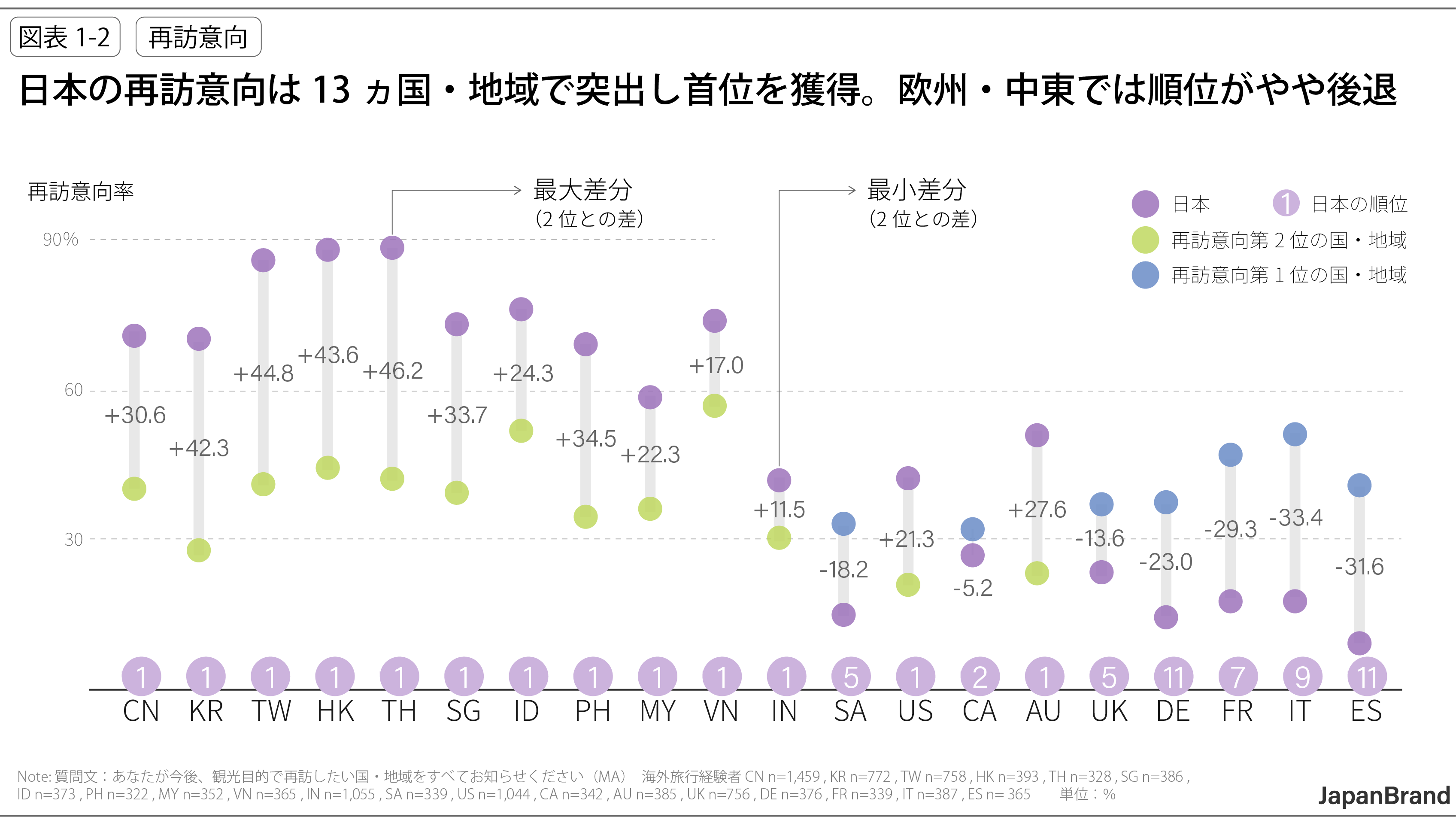

- 調査対象市場別の再訪意向について、日本は計13の国・地域で首位を獲得。2位との差は最大46.2ポイント(タイ)、最小11.5ポイント(インド)と、アジアや北米、豪州で人気が高い。【図表1-2】

- 観光目的での日本への再訪意向は上昇を継続(2023年30.6%、24年34.6%、25年52.7%)。香港と台湾を除き、円安が主な訪日動機ではないことが明らかになり、円安効果以上に食や製品などの魅力が訪日を後押ししており、旅行地としての日本人気が一過性でないことがうかがえる。【図表1-3】

②【訪日体験に関するインサイト】今後の訪日時に関心のある体験項目は「和食」「自然景勝地」「四季の体験」などが上位に。外国人が日本らしいと感じる象徴は「寿司」「桜」「富士山」などで、この印象は食事や訪日時期、訪問地域などさまざまな訪日シーンに影響をもたらす。

- 今後来日時に関心のある体験項目について、「和食」(56.4%)「自然景勝地」(45.3%)「四季の体験」(39.3%)「繁華街の街歩き」(38.7%)「伝統文化の体験」(36.4%)などが上位に。「コンビニでの買物」(32.9%)も関心が高く、特にアジアの国・地域で支持。一部の体験項目においては、文化圏ごとの差異が明らかになっており、国・地域別の対策が必要に。【図表2-1】

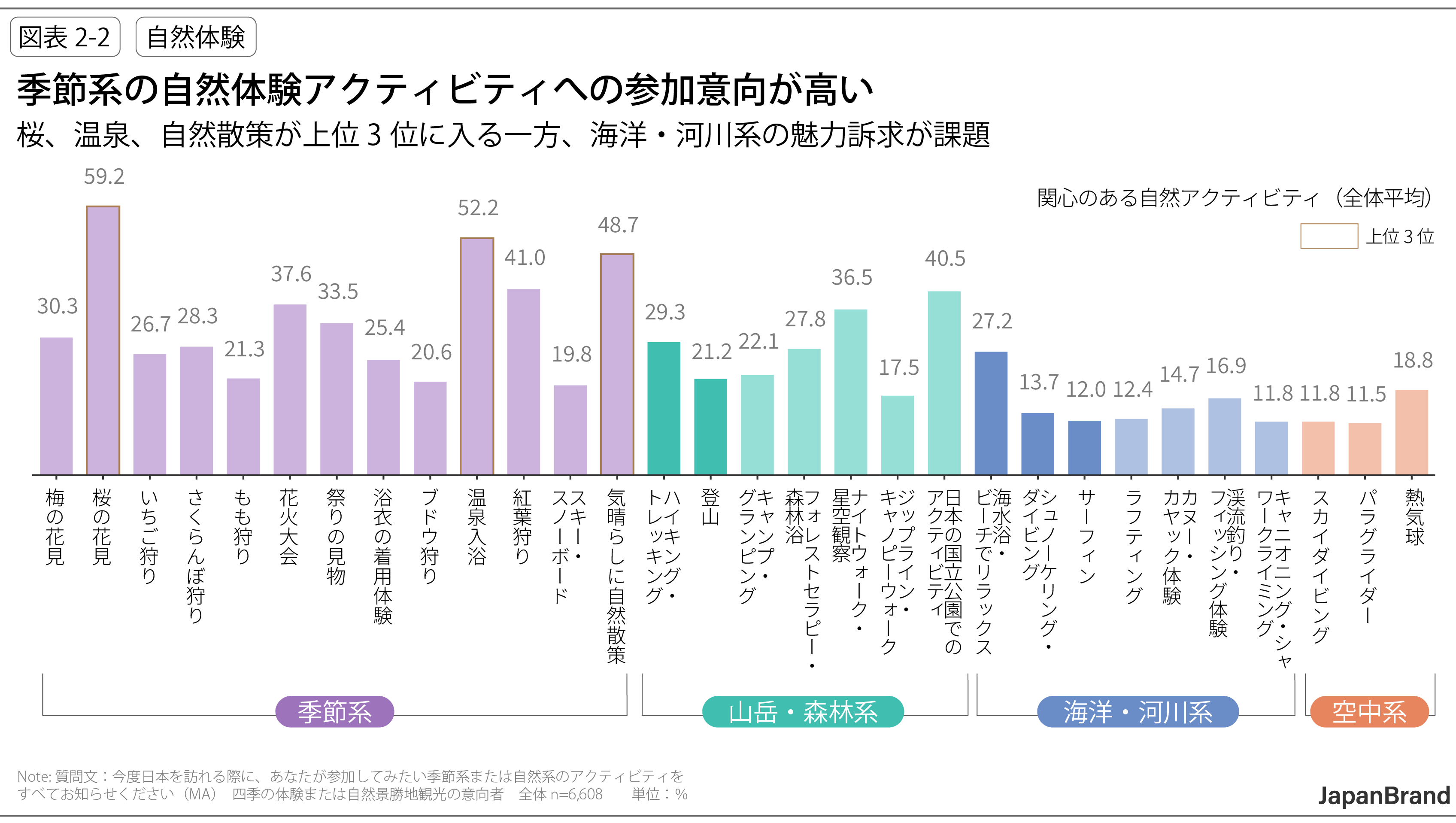

- 数ある自然体験アクティビティのなかで「桜の花見」(59.2%)が最も高く、訪日観光の代表的な体験項目に。「温泉入浴」(52.2%)「自然散策」(48.7%)「紅葉狩り」(41.0%)が続き、日本の多様な観光資源が認知されていることが分かる。【図表2-2】

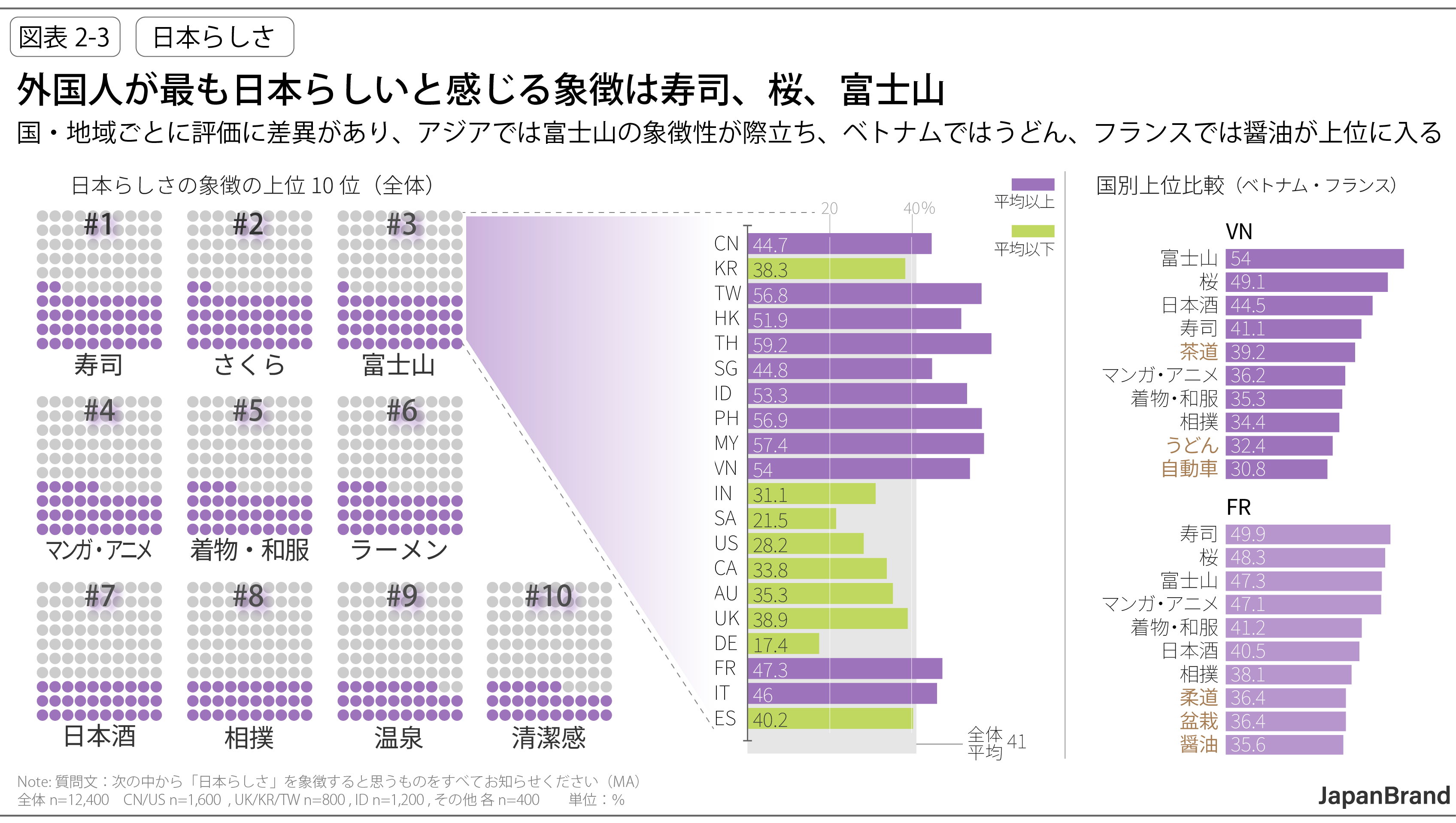

- 海外から見た「日本らしさ」を知ることも需要創出に必須で、この印象は食事や訪日時期・地域などさまざまな訪日シーンに影響をもたらす。外国人が日本らしいと感じる象徴は「寿司」(42.2%)「桜」(42.0%)「富士山」(41.0%)など。国・地域別では「富士山」が共通する一方で、市場ごとの独自要素も。【図表2-3】

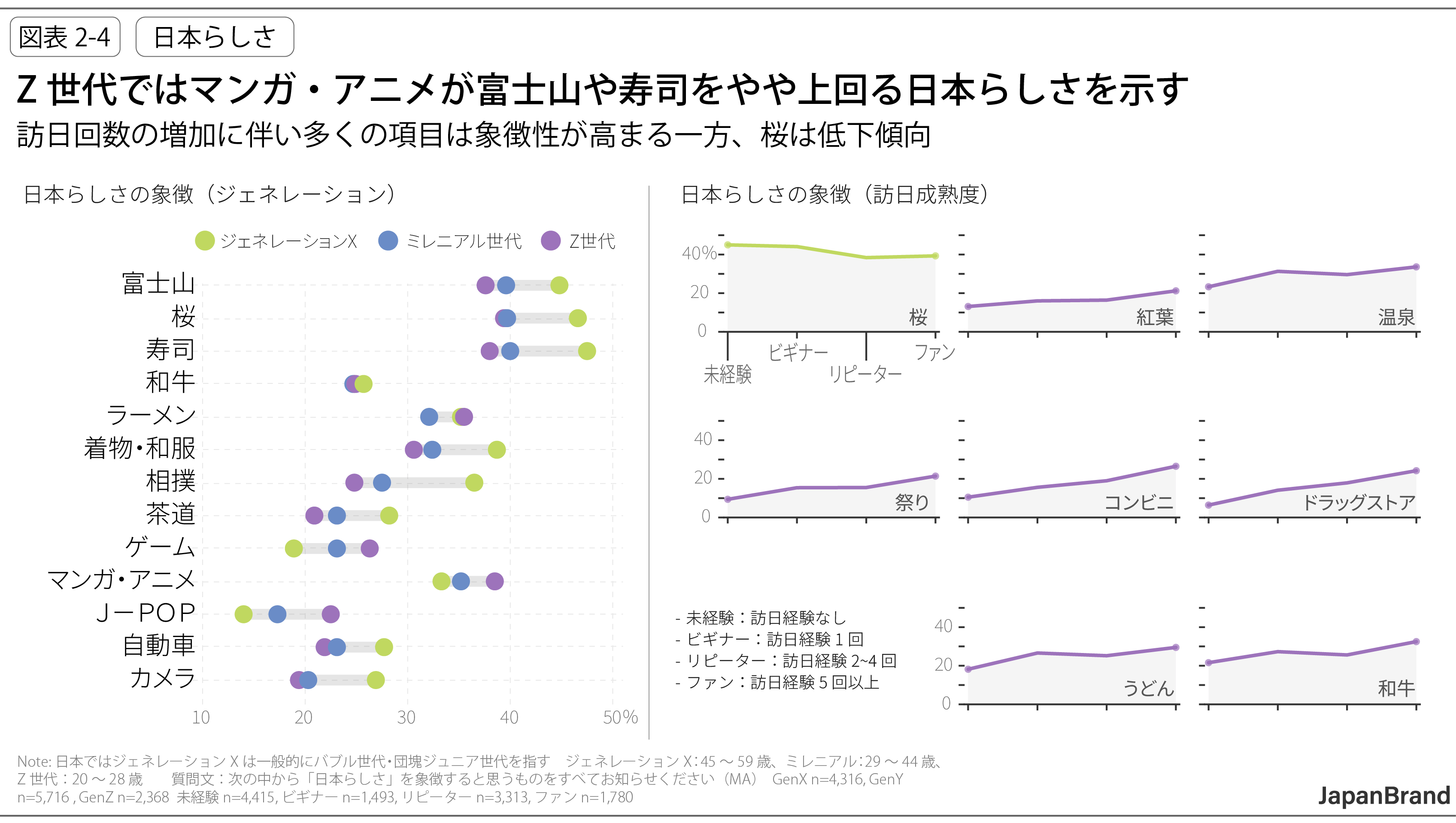

- 世代間の差異も一定程度現れており、Z世代は「マンガ・アニメ」が「富士山」や「寿司」をやや上回る。訪日回数が増加し日本ファンになるにつれ、「紅葉」「温泉」「祭り」など多くの項目は日本らしさが増す一方で、「桜」は低下傾向にある。【図表2-4】

③【買物傾向と日本ブランドの現在地】購入意向について、コンビニは「寿司」、ドラッグストアは「スキンケア」が人気。お土産は「和菓子」「チョコレート菓子」「工芸品」が上位。

③【買物傾向と日本ブランドの現在地】購入意向について、コンビニは「寿司」、ドラッグストアは「スキンケア」が人気。お土産は「和菓子」「チョコレート菓子」「工芸品」が上位。

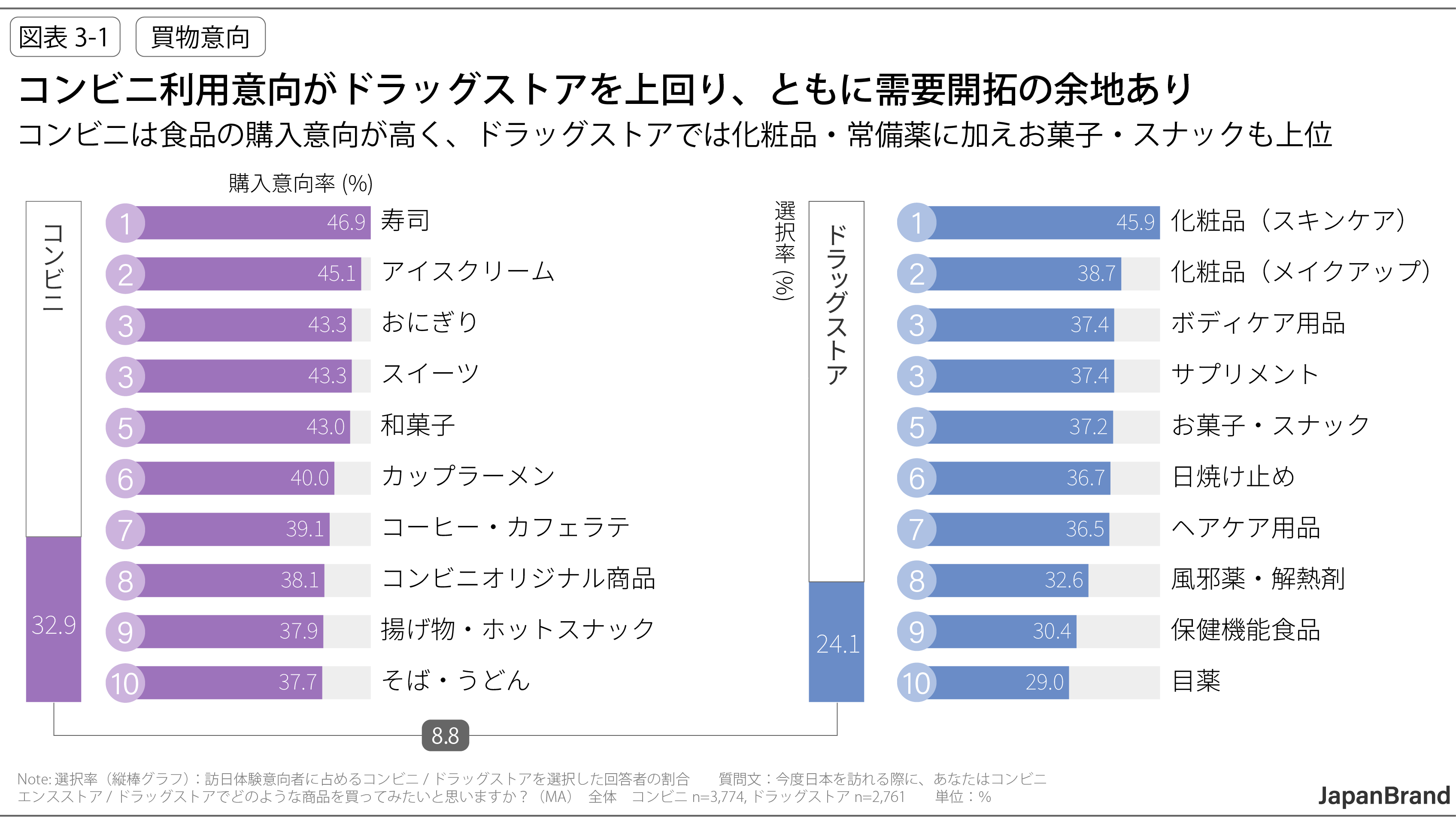

- 訪日時の体験意向で、コンビニとドラッグストアでの買い物を比較したところ、コンビニの選択率(32.9%)がドラッグストア(24.1%)より高い結果に。購入したい商品は、コンビニは「寿司」(46.9%)「アイスクリーム」(45.1%)「おにぎり」「スイーツ」(43.3%)、ドラッグストアは「スキンケア」(45.9%)「メイクアップ」(38.7%)「ボディケア」「サプリメント」(37.4%)が上位に。【図表3-1】

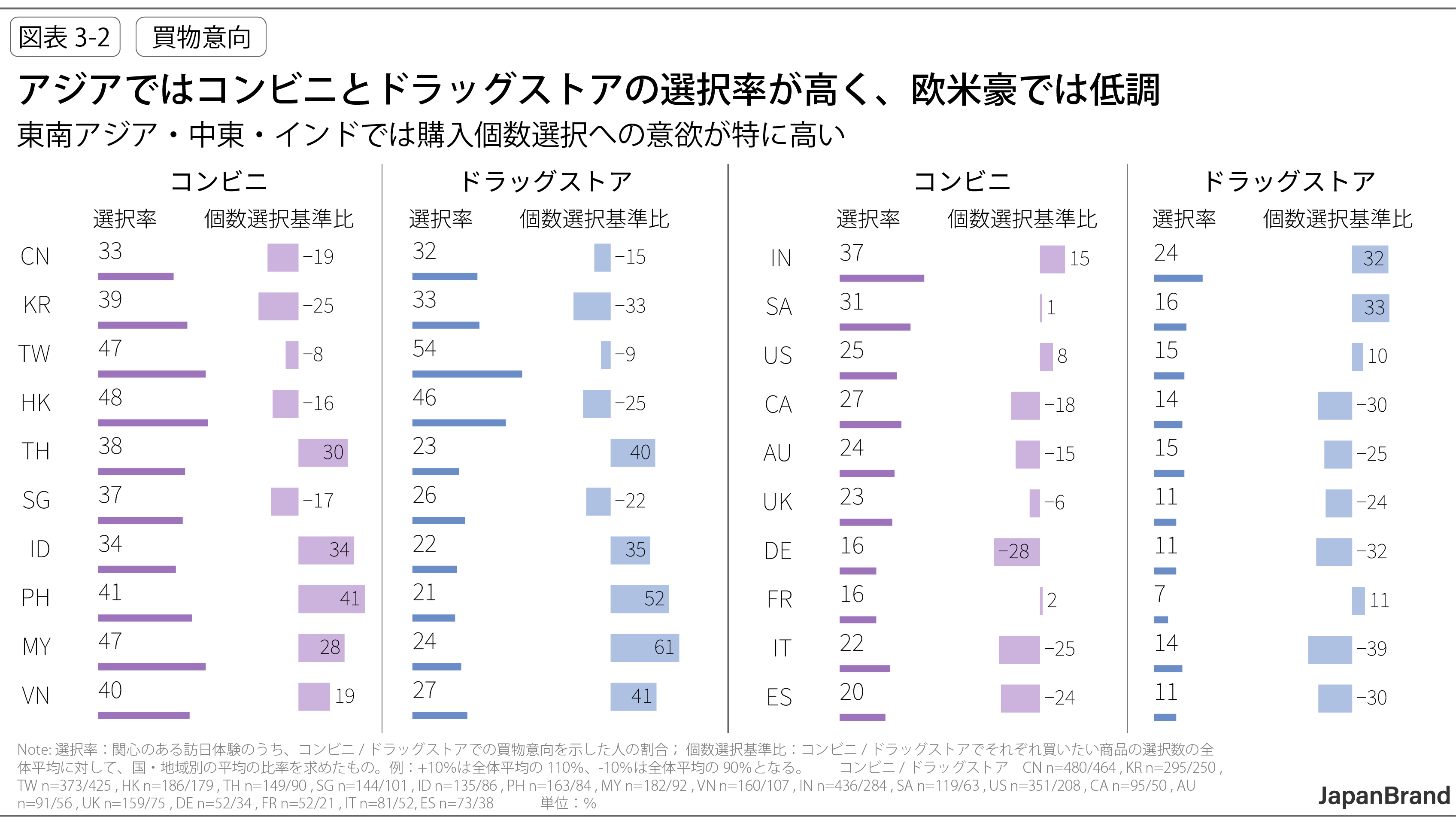

- 国・地域別で見ると、コンビニとドラッグストアでの買い物意向はともにアジアが高く、欧米豪では低調。買いたい商品の種類(個数選択)は、アジア圏でも東南アジア・中東・インドが多い。【図表3-2】

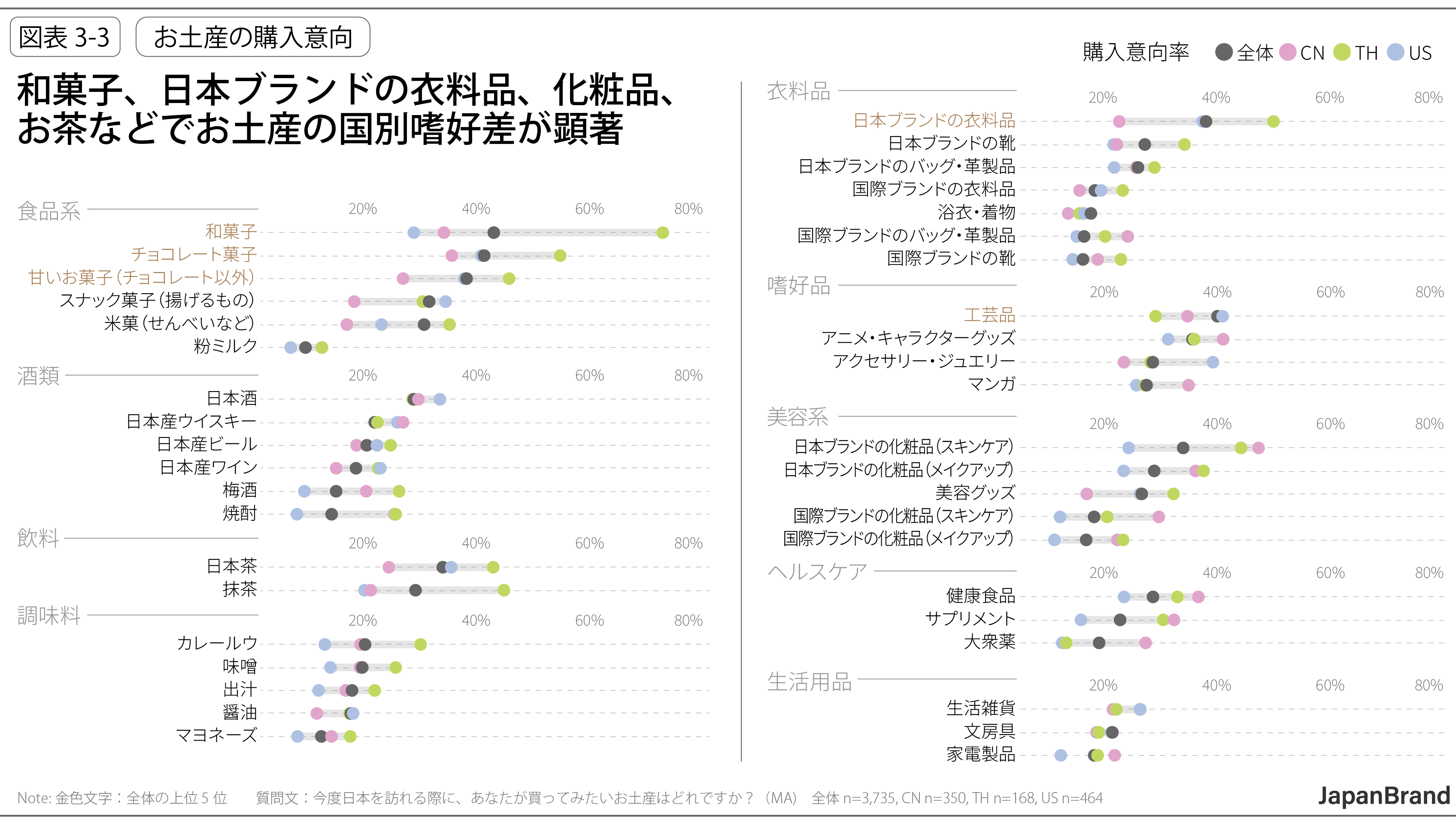

- お土産の購入意向の上位5つは「和菓子」(43.1%)「チョコレート菓子」(41.4%)「工芸品」(40.0%)「甘いお菓子(チョコレート以外)」(38.3%)「日本ブランドの衣料品」(38.2%)。各リージョンの代表的な市場(中国・タイ・米国)を比較すると、「和菓子」「日本ブランドの衣料品」「化粧品」「お茶(日本茶、抹茶)」で嗜好差が顕著である。【図表3-3】

④【地方創生における観光の論点】認知度・訪問経験・訪問意向について、都道府県別は、東京都が最も高く、北海道、大阪府、京都府と続く。主要都市別は、札幌市、大阪市、京都市が群を抜く。地方部の訪問経験は依然として低いが、一度でも地方部を訪問した場合の満足度・再訪意向はともに高水準に。英語圏・欧米文化圏では温泉地の非認知率が近隣アジアを大きく上回る。

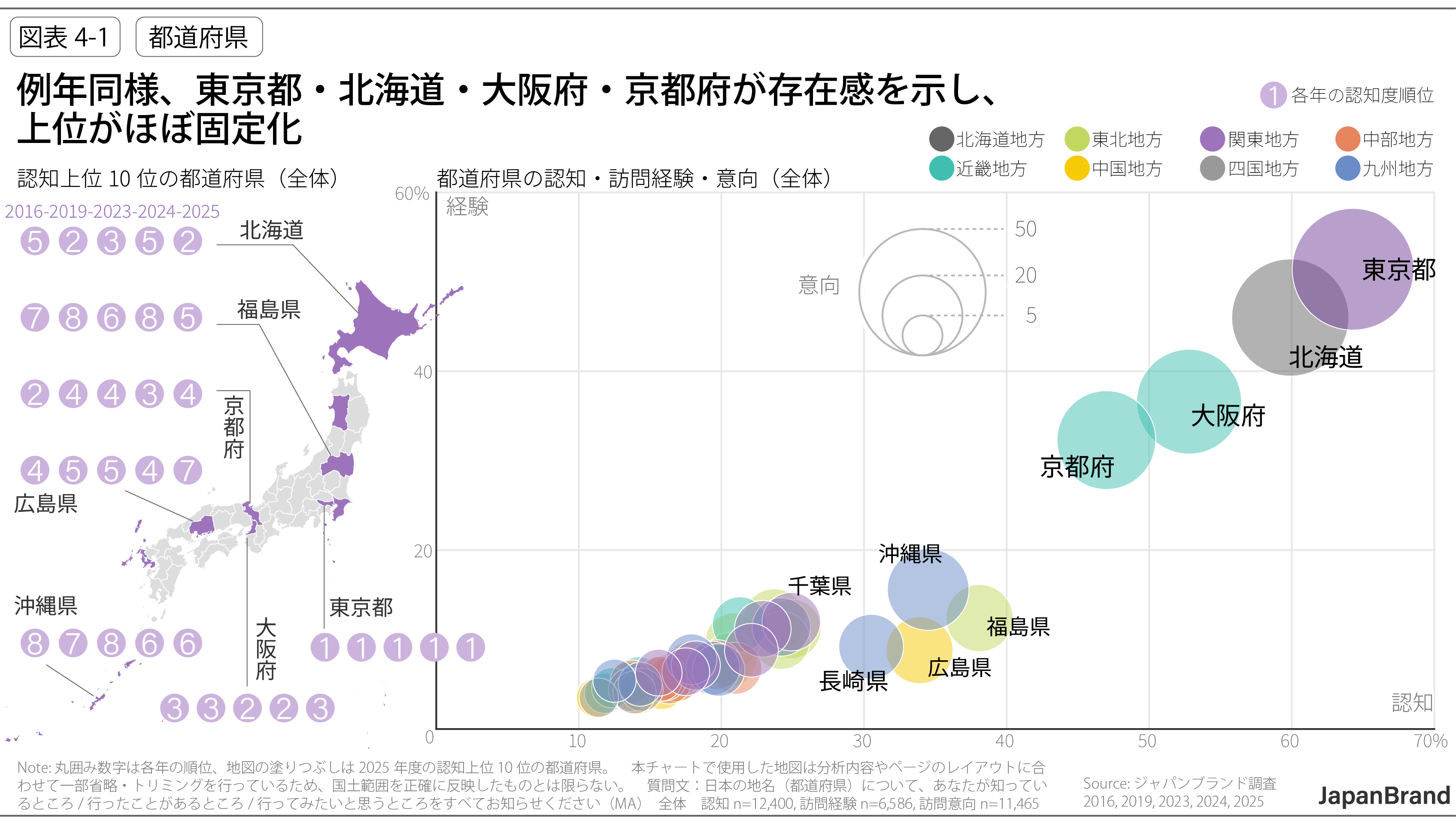

- 都道府県別の認知度・訪問経験・訪問意向について、東京都が最も高く、次いで北海道、大阪府、京都府と続く。なお、過去10年を振り返ると、認知度の上位はほぼ固定化していることが明らかに。【図表4-1】

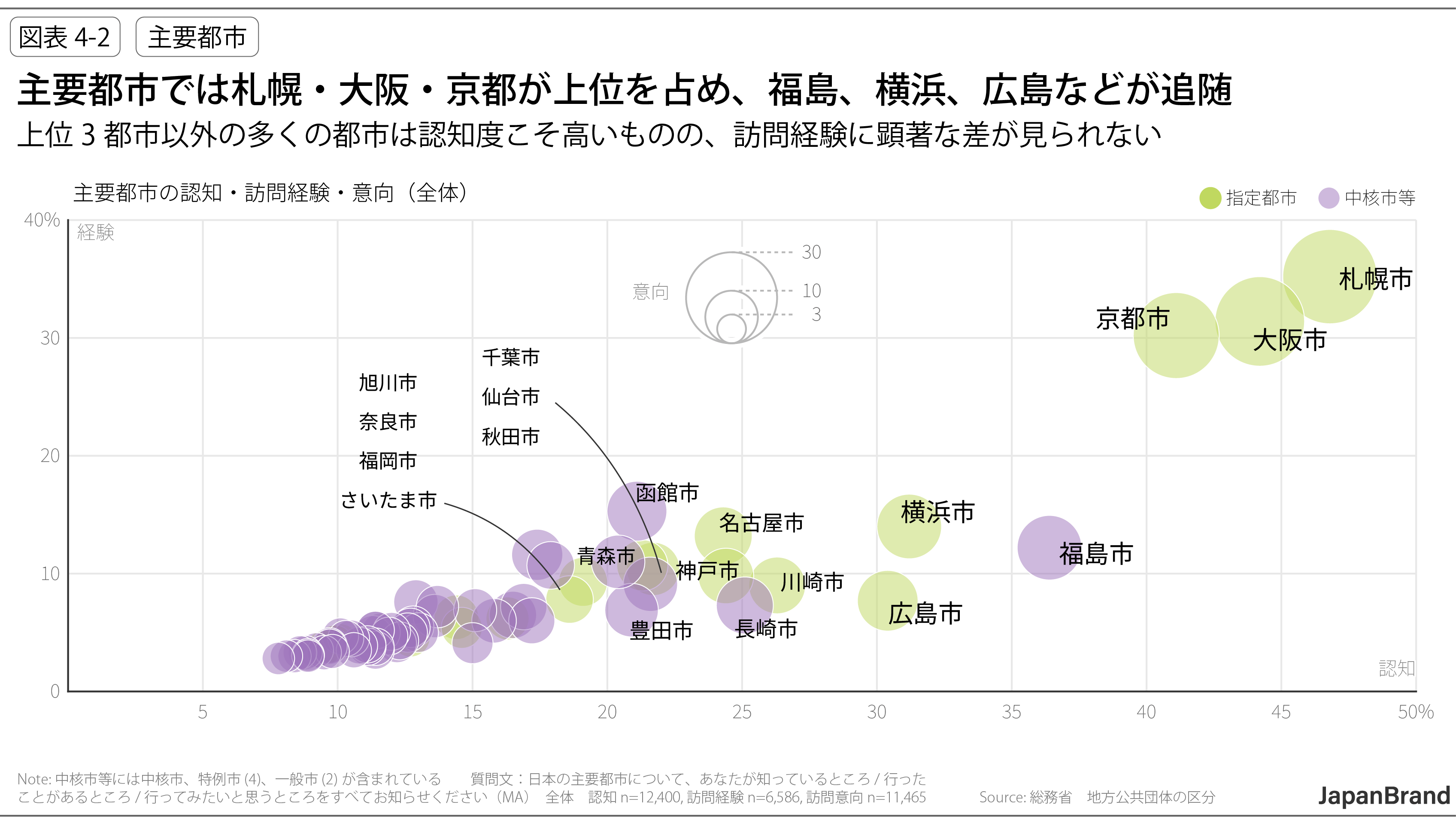

- 主要都市(政令指定都市および中核市)単位で見ると、札幌市、大阪市、京都市が群を抜いており、この3都市以外は認知度が一定あるものの、訪問経験に大差が見られない。【図表4-2】

- ゴールデンルート上の都市(東京・名古屋・大阪・京都)を除き、地方部のみを訪問した割合は依然低いが、一度訪問した場合の満足度(96.2%)と再訪意向(93.4%)はともに9割台で高い水準にある。【図表4-3】

- 日本が誇る地方観光資源である温泉地の認知は、国・地域間で大きく異なる。英語圏・欧米文化圏では温泉地の「非認知率」が近隣アジアを大幅に上回る。カナダでは4人に3人の割合(74.9%)、豪州(52.0%)とスペイン(48.1%)はそれぞれ半数程度が提示した温泉地をいずれも認知していない。【図表4-4】

- 地方部への訪問者が感じた課題や改善点は通信環境/Wi-Fi、多言語対応、アクセス向上など多岐にわたる。訪日経験やリピート回数などによって、国・地域ごとに課題認識は大きく異なり、ハード・ソフト面の課題が指摘されている。【図表4-5】

⑤【持続可能な未来に向けて】訪日希望時期は桜シーズンに集中し、次の需要の核となるシーズンは属性や国・地域ごとに関心が分散。日本の中古品への関心度は6割超で、使用状態の良さや耐久性といった模倣困難な商品価値が高く評価された。普段最も関心を持っている社会潮流は「生成AIの利活用」(36.6%)と急速な進化を遂げたテクノロジーへの関心の高さが明らかに。

- オーバーツーリズムの解消に向けて訪問時期の分散が必要。桜シーズンに次ぐ訪日時期は、国・地域ごとの関心が分散している。訪日経験が豊富な日本ファン層は「紅葉シーズン」が次の需要の核となり得る。米国は「夏休みシーズン」、中国は比較的「紅葉シーズン」の需要ポテンシャルが高い。【図表5-1】

- サーキュラーエコノミーにおいて中古品の再利用は重要な要素で、日本の中古品に関心を示す割合は全体平均で6割超(64.7%)に。国・地域別に関心ジャンルや感度は異なるが、使用状態の良さや耐久性といった特性が高く評価され、日本らしい価値が新たな産業の創出と、模倣の難しい競争力を創出している。【図表5-2】

- 持続可能なビジネスを実現していくために、世界の生活者が普段関心を持っている社会潮流を知ることが重要。「生成AIの利活用」(36.6%)「再生可能エネルギー」(36.1%)「ヘルステック」(33.8%)「メンタルヘルスのサポート」(32.6%)が上位で、特にZ世代の女性が「メンタルヘルスのサポート」(43.6%)に強い関心を示す。【図表5-3】

【調査担当者の解説】

8兆円規模にまで成長を遂げたインバウンドが持つ意味合いを観光という枠組みだけでは決して捉えきれません。世界を見渡すと、訪問者数や外貨獲得額の上位国はほぼすべてが強固なソフトパワーを基盤とし、国境や言語といった物理的制約を超えて生活者を引きつける本源的魅力を保有しています。

日本への再訪の気持ちを喚起する「国際観光における持続的競争力」の強さは観光資源のみならず、日本の食文化への関心や日本製品に対する信頼感といった、より広範囲にわたる文化的・社会的要素によって支えられていることが今回の調査で改めて確認できました。

一方でマタイ効果(累積的優位性)が働き、「強さゆえの集中」という構造的な課題がもたらされています。局所集中・需要集中は日本固有の問題ではなく、世界的な観光先進国の共通課題としていまだ解決の途上にあるというのが一般的な認識です。需要の平準化に向けた対策は中長期的・多角的・体系的に検討し、ステークホルダー(事業者・地域社会・行政)が一体となって集合知を紡ぎ出すことが求められます。

加えて、地政学的変動やテクノロジーの指数関数的進化といった急激な環境変化に揺さぶられる世界情勢が、生活者の意識構造に色濃く影響を与えていることが本調査の随所に現れています。往々にして予測が当たらないなか、「ブラジルのチョウの羽ばたき」がジャパンブランドの未来にどのような波紋を広げるのか、その手がかりとなるものを生活者インサイトを起点に継続的に探索していきます。

【調査概要】

・目 的:訪日観光や食分野、日本産品、価値観などジャパンブランド全般に関する海外生活者の意識と実態を定期的に把握。変わりゆく生活者の気持ちとジャパンブランドの課題・可能性を可視化し、複雑化が進む企業活動に寄与するとともに、日本社会における異文化理解の促進にも貢献する。

・対象エリア:20の国・地域※1

(アメリカ・カナダ・オーストラリア・イギリス・ドイツ・フランス・イタリア・スペイン・サウジアラビア・インド・インドネシア・シンガポール・マレーシア・フィリピン・タイ・ベトナム・中国本土・香港・台湾・韓国)

・対象者条件:20~59歳の男女(中間所得層※2以上)

・サンプル数:12,400

(内訳:アメリカ・中国本土 各1,600、インド1,200、韓国・台湾・イギリス 各800、その他の国・地域 各400)※3

・調 査 手 法:インターネット調査

・調 査 期 間:2025年5月20日~6月22日

・調 査 機 関:株式会社電通(調査主体)、株式会社ビデオリサーチ(実施協力)

※1:中国本土の対象エリアは上海・蘇州・北京・天津・広州・深セン・成都・重慶、インドの対象エリアはデリー・ムンバイ・ベンガルール、オーストラリアはシドニー都市圏、東南アジアは主にメトロポリタンエリアに限定。

※2:中間所得層の定義:OECD統計などによる各国平均所得額、および社会階層区分(SEC)をもとに各国ごとに条件を設定。

※3:各国・地域とも性年代別に均等割付で標本収集し、人口構成比に合わせてウエイトバック集計を実施。

ジャパンブランド調査ハブページ(電通データ・ナレッジ)

URL:https://www.dentsu.co.jp/knowledge/japan_brand/

ウェブ電通報記事:広がる・深まるジャパンブランドの世界

URL:https://dentsu-ho.com/articles/9389

特別コンテンツ:ジャパンブランドウイークリーチャート

URL:https://dentsu-ho.com/articles/9390

以上

このページに関する

お問い合わせ先

【リリースに関する問い合わせ先】

株式会社電通コーポレートワン ブランディングオフィス 広報室 広報部

河南、李、永野

Email:koho@dentsu.co.jp

【調査に関する問い合わせ先】

株式会社電通 ジャパンブランドプロジェクトチーム

李、渡邉、土門、中里

Email:japanbrand@dentsu.co.jp