自治体×スタートアップ×電通で共創する新プロジェクト

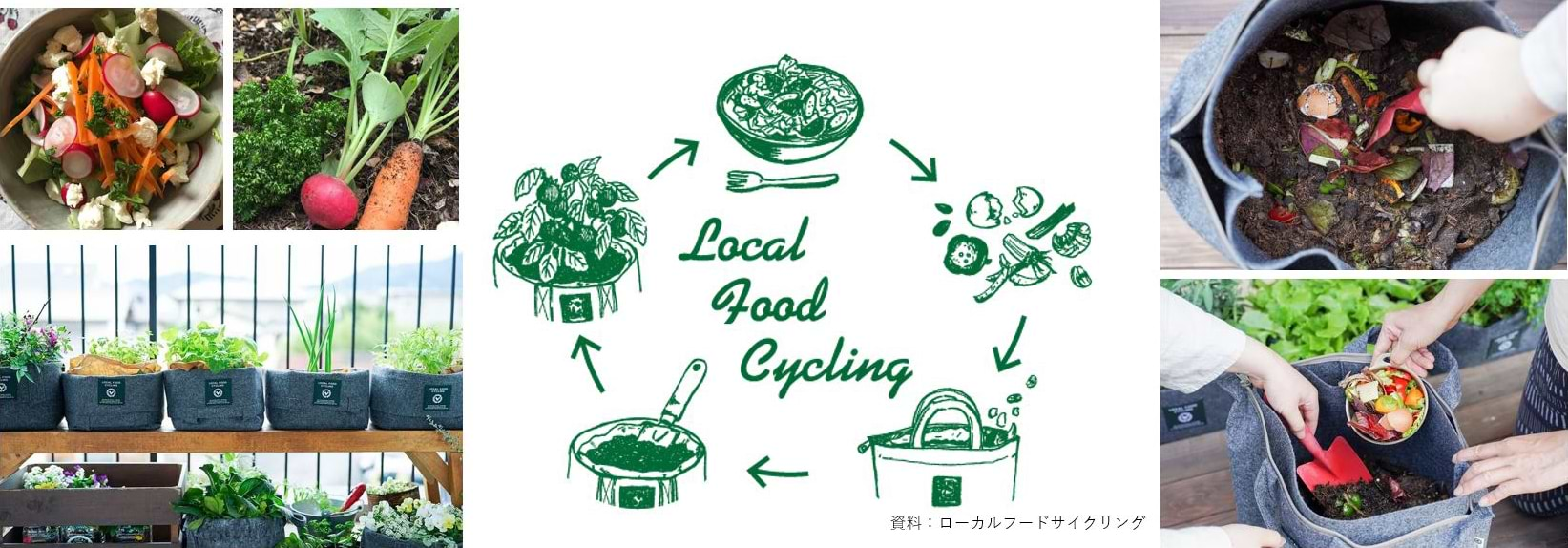

大切な資源を無駄なく使い、循環の輪をつくる、フードサイクルプログラムです。

SDGsの意識は高まっていますが、たくさんの人が環境活動に参加する「仕組み」を作るのは簡単ではありません。そんな中、電通では、生活者や企業など、多くの人が参加できる環境活動の仕組みを構築しました。

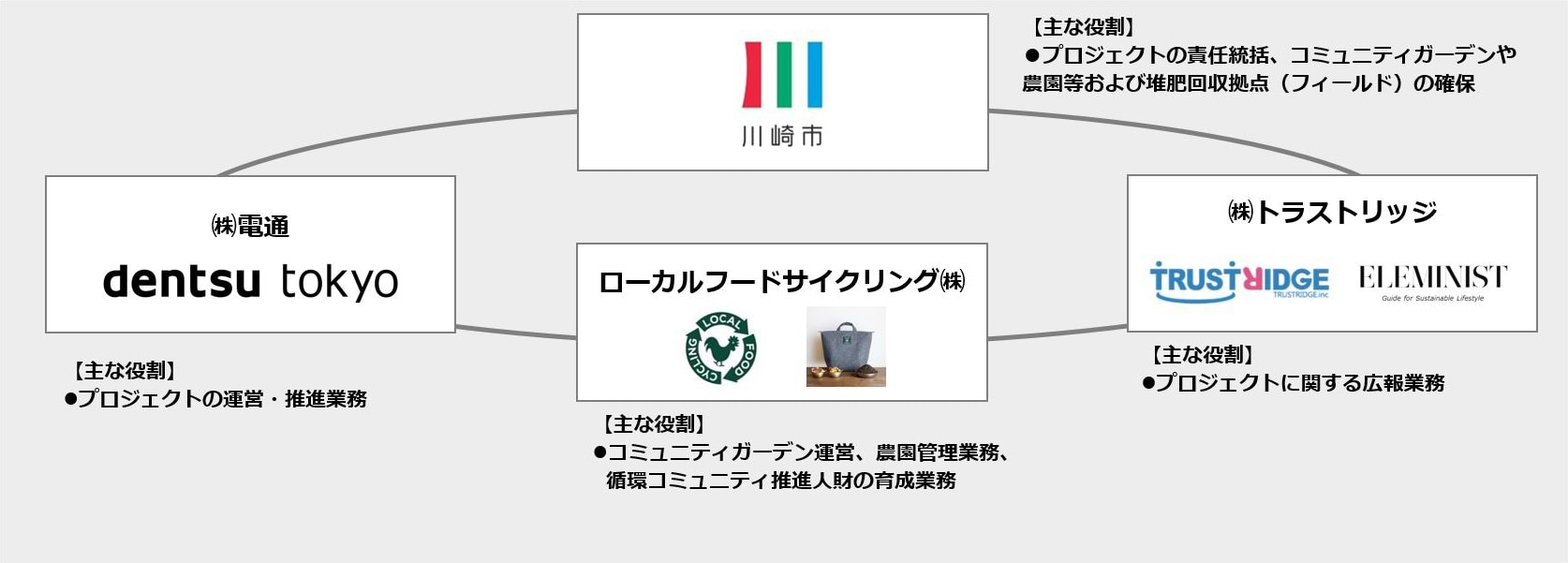

それが、電通と川崎市、そしてスタートアップ企業のローカルフードサイクリング、トラストリッジの「eco-wa-ring Kawasaki(エコワリング川崎)」です。

この記事では、私たちがどんな思いでこのプロジェクトを立ち上げたのか、そして実際にどんな環境活動の仕組みを構築したのかご説明します。

電通がこの仕組みをゼロから立ち上げた理由とは?

電通では、このプロジェクトの立ち上げをゼロから行ってきました。その理由は、私たちがSDGsや環境活動に強い興味を持ち、絶対にやりたいという熱意があったことに尽きます。

いまや企業活動にSDGs視点を組み込むことは前提になっています。商品やサービス、あるいは顧客体験(CX)を考えるにもこの視点は欠かせません。だからこそ、企業も生活者も参加できる環境活動の仕組みを作れないかと、考えました。

また、そういった仕組みを作ることは、電通にとっても、いままでにない新事業の創造につながるのではないかと。

その想いから、今回のプロジェクトのもとになる事業構想を描きました。それが「コンポストでつくるフードサイクル」です。

プロジェクト概要

コンポストで作るフードサイクル

コンポストとは堆肥を作る容器のこと。生活者が家庭の生ごみをコンポストに入れて堆肥にし、その堆肥で野菜を育てる。この一連のフードサイクルを、様々なプレイヤーが共創しながら、都市部の真ん中でつくり、より多くの生活者が環境活動を継続する仕組みができないかと考えたのです。

こだわったのは、このサイクルによって生活者や企業、自治体がつながり、暮らしの環境もよくなっていくことです。4者のパートナーと何度も議論しながら、これを実現するプロジェクトを形作ってきました。

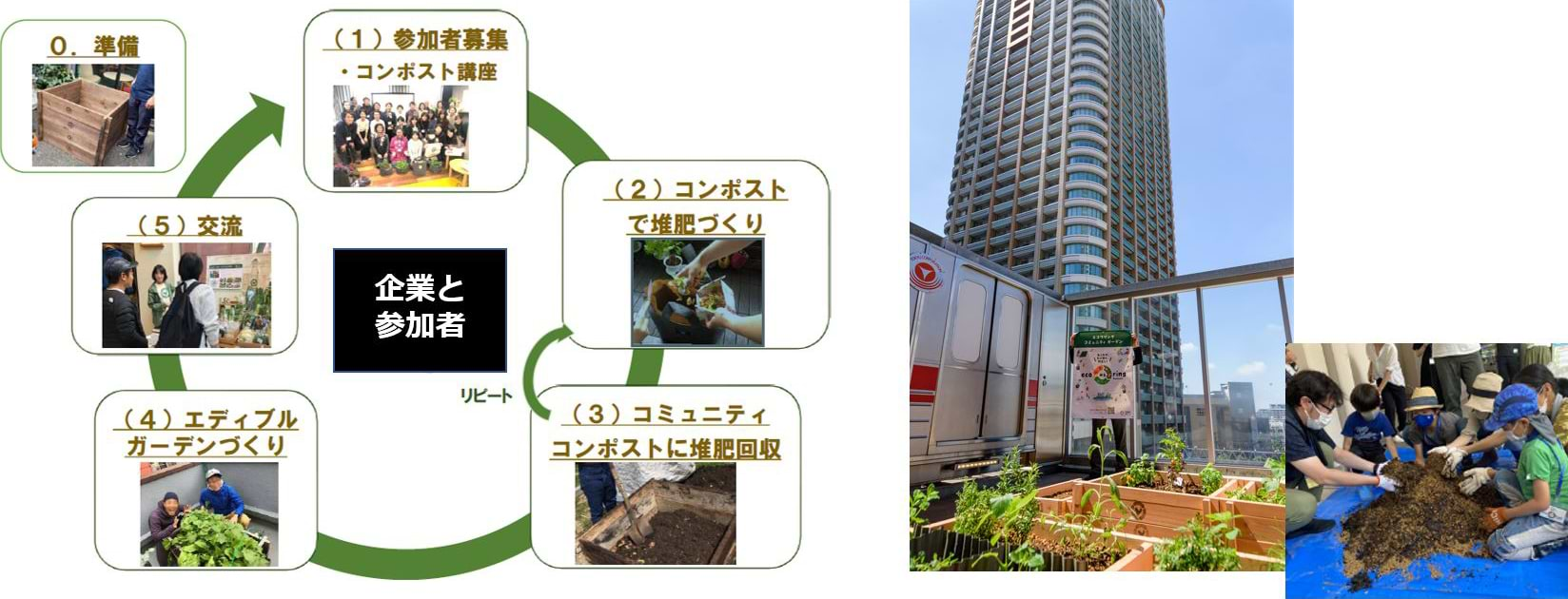

具体的に説明します。まず、私たちが想定したフードサイクルは2種類ありました。1つ目は「自活型フードサイクル」です。

自活型フードサイクル

参加者が家庭で作った堆肥を持ち寄り、企業の提供するスペースにコミュニティガーデンを設置

自活型フードサイクルでは、プロジェクトの参加者(生活者)がコンポストを使って各家庭で堆肥を作ります。一方、企業はテナントや自社ビルなどにコミュニティガーデン(いわゆる小さな農園)を設けます。そこに参加者が堆肥を持ち寄り、みんなでガーデンを管理しながら野菜を育てて、それを食します。

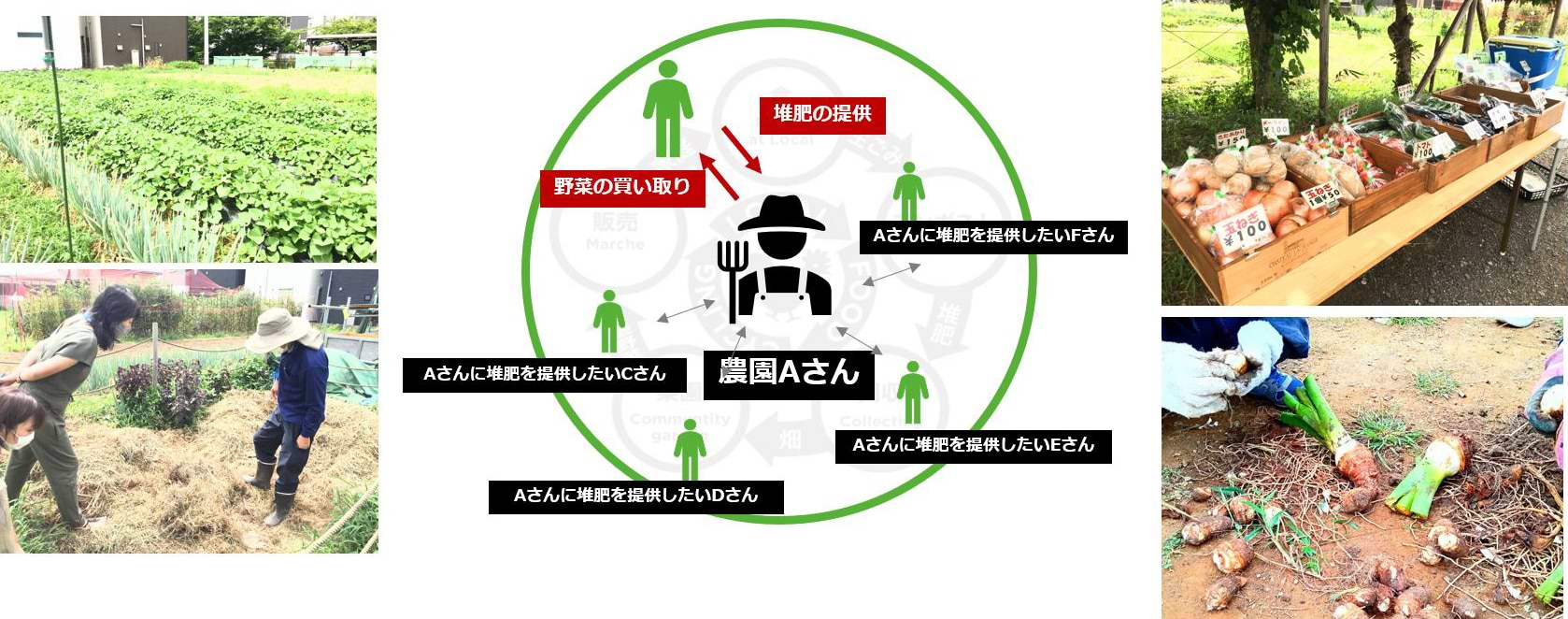

もう1つは「共助型フードサイクル」です。こちらは、参加者が家庭で作った堆肥を地域の連携農園に提供し、その堆肥を使って野菜を栽培・収穫。参加者らに販売することで、地域密着型の地産地消の輪を回す形です。

共助型フードサイクル

参加者が家庭で作った堆肥を、農園へ提供。

このような地域密着型の共創プロジェクトは、自治体と連携して行う方が良いと考えました。

なぜかというと、行政課題に直接的に取り組めること、地域の住民や企業が参画しやすくなること、そして法律や条例の確認等も間違いなく行えるからです。

川崎市との連携が決まり、2021年度にエコワリングが実現!

企業は、実際にこのサービスでどんな環境アクションを行った?

事業構想が固まったら、さっそく協業プレイヤー探しを始めました。まず自治体については、川崎市との連携が決まりました。

川崎市はごみの減量化や資源化に対する課題感を抱いており、また若年層の市民との接点を作ることにも重要性を感じていました。また、このプロジェクトの目指す先が、国の方向性と一致していたことも大きかったと思います。

その中で、このプロジェクトを契機に川崎市がSDGs未来都市の見本となり、他地域にも広がればと、手を取り合いました。

さらに、ローカルフードサイクリングとトラストリッジというスタートアップが加わり、「エコワリング川崎」という事業が2021年度に誕生したのです。

プロジェクト推進体制

エコワリング川崎では、自活型、共助型それぞれのサイクルが実現しました。自活型ではコンポストを使った市民参加型のイベントなども行い、また、企業の持つスペースにガーデンを作って野菜を育てました。

自活型コミュニティガーデン

共助型では、農園で参加者の体験イベントなども実施。約70名が参加し、イベントを機にエコワリングに参加する方もたくさんいらっしゃいました。

共助型コミュニティガーデン

収穫体験・コンポスト講座・加工品や収穫野菜のマルシェ・コンポスト展示を実施。

土に触れる機会の少ない子どもたちにとって貴重な体験ができ、喜ぶ声も多数いただき、私たちの目指していたサイクルを小さくとも形にできたと思っています。

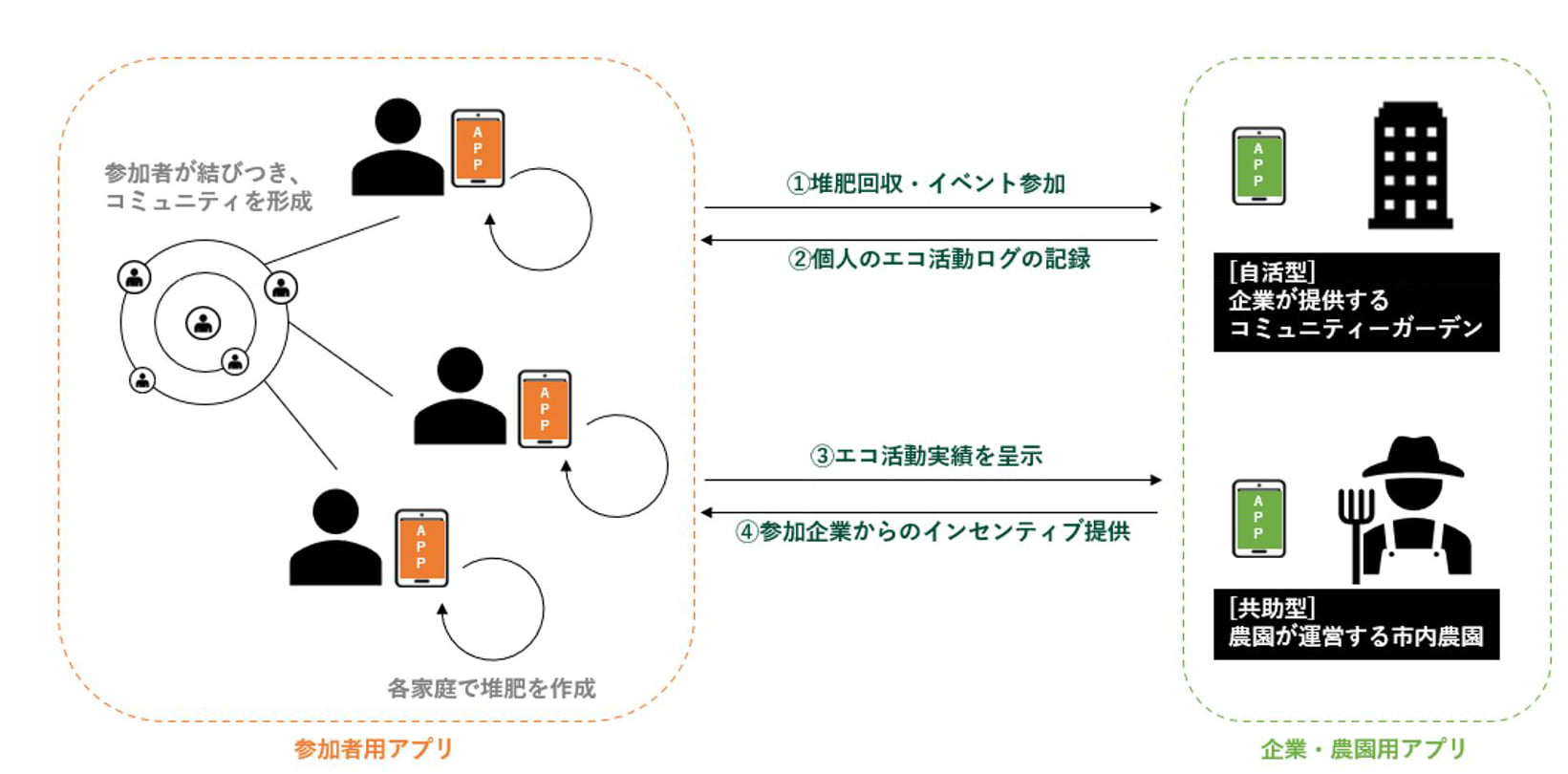

なお、この仕組みを通じて、市民が継続的に環境アクションを行う仕掛けも設けています。堆肥の持ち込みやイベントへの参加など、参加者のアクションはアプリに記録され、その実績に応じてインセンティブ(特典)が発生する仕組みを作りました。

コミュニティプラットフォームの構築

個人のエコアクションが可視化・評価され、次のアクションを促すプラットフォームを構築。

これらを実現するために、独自のパブリックブロックチェーン/ウォレット技術を活用しました。エコワリングの主体となる自治体や民間企業にも個人情報を預けない形となっています。こういった最新の技術や仕組みの実証実験を通して、すべての関与者ーがWINWINなカタチで資源循環を続けられるだけでなく、生活者一人ひとりが、自分の地球貢献活動を自身の与信に換えられる社会をつくりたいと考えています。

活動を継続するためには、企業と住民がつながり続けるプラットフォームを

電通では今後、この活動を継続させていくことが大きなポイントと考えています。なぜなら、サステナブルな活動ほどサステナブルであるべきだからです。

活動を続けていく中で、様々な企業から「SDGs活動は本業での成果が見えづらく、継続しづらい」という課題を伺うことが多くありました。一方で、参加された住民からは「楽しいからもっと食循環を続けたい」という声がありました。

そこで重要になるのが、今回、実証実験をした「コミュニティプラットフォーム」です。

地域住民が楽しく資源循環に参加し続けることが、企業のマーケティングにつながる。その有用性が検証できました。

各企業にはそれぞれ事業の課題が存在します。その課題解決にこの仕組みを当てはめる形を提案できれば、企業の積極的な連携も進むのではと考えています。

具体的な例として、たとえば、ガーデンをつくることで「企業がテナント以外の収益源を創出する」、「ガーデンによって来訪者や来訪頻度が増加する」など。

企業の課題とすり合わせながら、この仕組みを継続し、参加者を増やしていきたいですね。そして何より、ほかの地域にもこの栄養循環の輪を広めていければと思っています。

※この取組は、環境省「令和3年度地方公共団体及び事業者等による食品ロス削減・リサイクル推進モデル事業」に採択され、令和3年度単年事業として実施したものです。

この記事に関するお問い合わせは、最下部「お問い合わせフォーム」から本件担当者名を明記の上、お願いします。

担当者:電通 口羽敦子