新年のあいさつに年賀状を送るという日本の文化がありますが、最近はLINEやSNS上であいさつをかわす人も増えています。つまり、新年のあいさつはするものの、その方法はデジタルでも行われているのです。

そんななか、私たち電通では「年賀状」を再定義。デジタルによって年賀状が脅かされるのでなく、むしろ“デジタルによって年賀状の文化を広げていくことができるのでは?”と考えました。そうして生まれたサービスが、日本郵便と共同事業として行っている「スマートねんが」です。2021年12月にリリースされ、2年目となる今年も、11月からサービスを実施中。その誕生の経緯や中身を紹介していきます。

「スマートねんが」誕生のきっかけ。調査でわかった、新年のあいさつの大切さ

紙の年賀状で年始のあいさつをするという日本の文化は、いずれ衰退してしまうのではないかーー。デジタルによるコミュニケーションが増えるなか、そう感じる方もいらっしゃると思います。

一方、新年のあいさつそのものは、依然として多くの方が大切だと考えています。実際の調査でも、「新年のあいさつってやっぱりいいよね」と考える人は、年代を問わず多いことがわかりました。

特に、年賀状は単なるあいさつではなく、普段なかなか会う機会のない人に対して、自分の結婚や出産、そのほか人生のイベントごとを伝えるものにもなっており、そういった人たちとの大切な絆になっていることが調査から見て取れました。

実際、最近はLINEで新年のあいさつをしている人が増加。この状況からも、新年のあいさつ自体は大切にしていることがよくわかります。

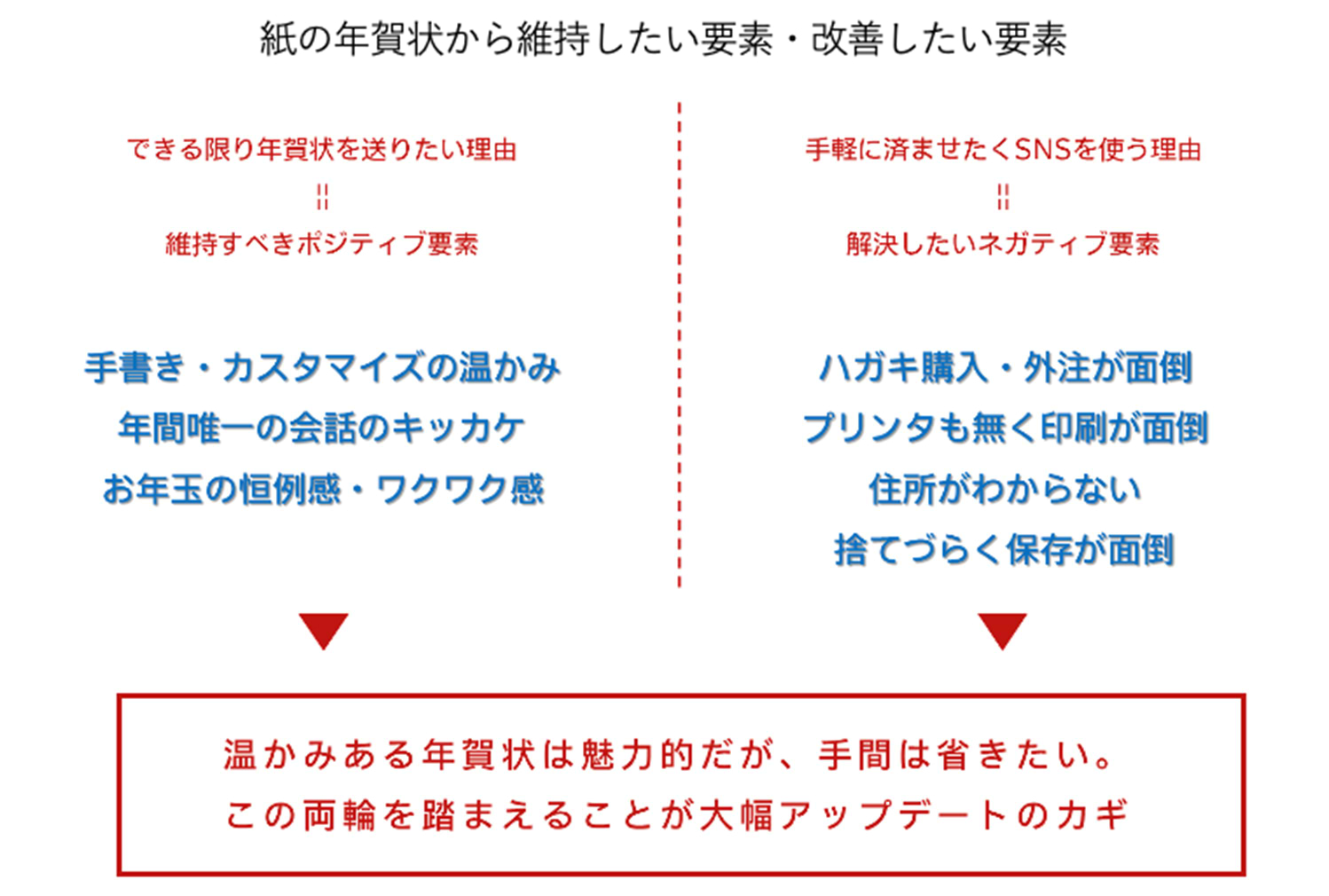

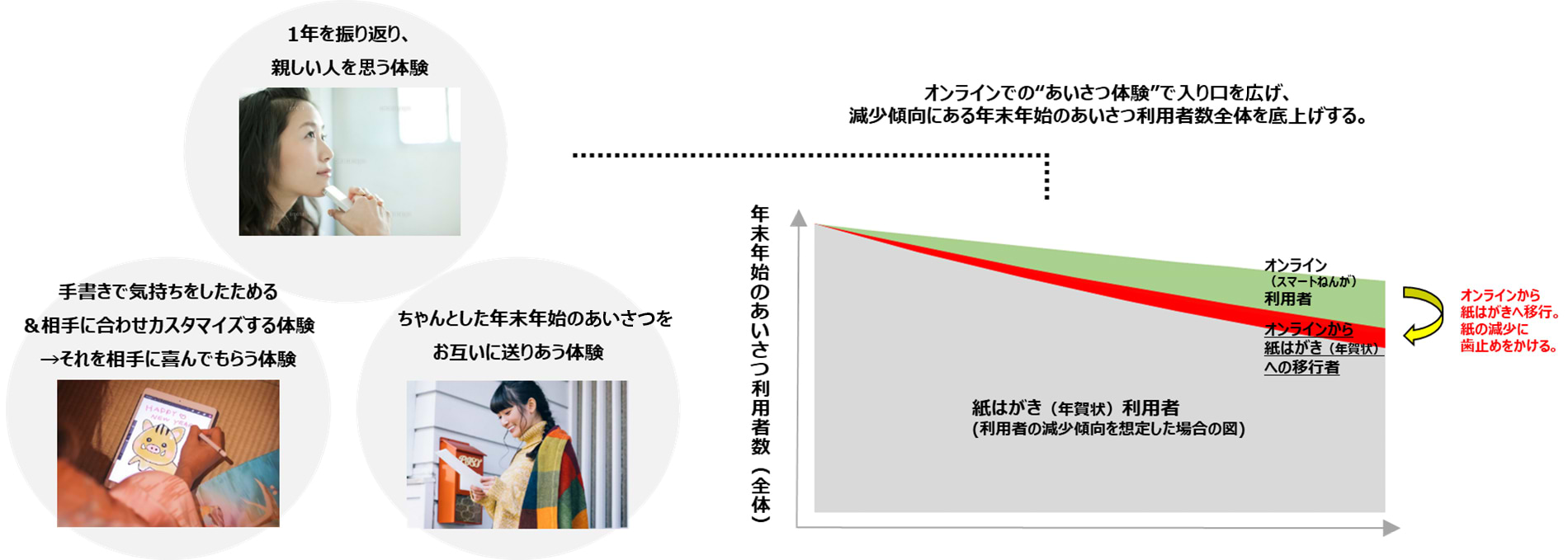

「スマートねんが」のアイデアは、こういった考察がもとになって生まれました。私たちが考えたのは、新年のあいさつ自体が大切にされているのであれば、年賀状を“はがき”という枠組みにとどめず、年賀状本来の役割である「年始に想いを届ける」という目的に沿って「“デジタルでも”年始に想いを届ける」という選択肢が作れないか、ということです。

つまり、LINEやSNS上で年始のあいさつをすませている人たちにも使ってもらえるように「年賀状のデジタル化」を行う。紙の年賀状の良さを残しながらも、手軽に深く、世の中の人たちに多くの幸せを届ける。そんなサービスを作ろうと考えたのです。

それはデジタルの力を活用して、一年に一度きりである日本の大切なあいさつ文化の”継承”と、年賀状市場の”再活性化”を狙うことでもあります。

このアイデアを日本郵便に伝えたところ、非常に前向きな反応をいただきました。この時、年賀状のデジタル化はともすると紙の年賀状に相対するものとなるため、「実施は難しいかもしれない」という懸念も私たちにあったのは事実です。

しかし、日本郵便としても「時代のニーズに合わせて変革していかなければならない。“デジタル”の選択肢があることで、紙も含めた“年賀状の文化”の裾野を広げられるのでは」と考えており、開発がスタート。「進める過程でさまざまな課題は出てくるかもしれませんが、最初からあきらめるよりチャレンジしたほうがいい」と言っていただけたのはうれしかったです。

この言葉を聞き、同社の事業変革に対する本気度を感じましたし、私たち電通もその気持ちに応えなければならないと、チームに火がついた瞬間でした。いまでは同じ目標に向かって「共同事業主体」として前に進んでいます。この枠組みを作れたことがとてもうれしく、両社にとって今後の糧になる事業だと感じています。

LINEで“手軽に”年末年始のあいさつが完結。こだわったのは、使い放題・送り放題

こうして日本郵便と作った「スマートねんが」について、サービスの中身を説明します。

スマートねんがは、年末年始の「ごあいさつ」をLINEだけで簡単に送ったり、もらったりできるサービス。あいさつ状のテンプレート購入・作成・送付・受取などがすべて、LINE上で手軽に行えます。

具体的なサービスの利用方法としては、「スマートねんがLINE公式アカウント」、もしくは「日本郵便LINE公式アカウント」の「郵便局[ぽすくま]」メニュー内リンクからサービスにアクセスします。

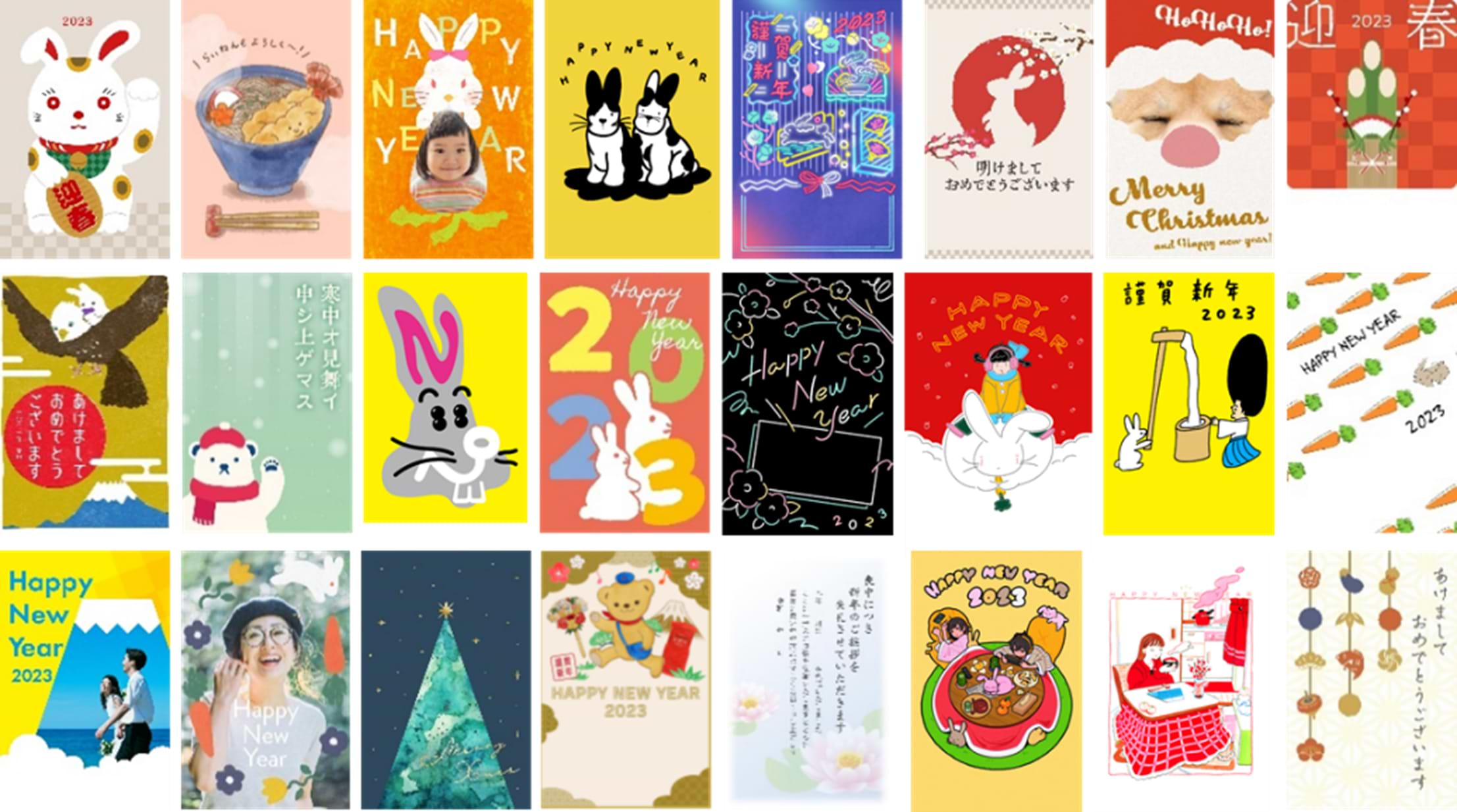

その後、自分が欲しいあいさつ状のデザインを選び購入。そのデザインに、希望のスタンプや写真、動画、メッセージを添えて、自分らしいものにカスタマイズします。なお、無料のお試し版で実際に作ってみる体験もできます(送付はデザインの購入が必要です)。

デザインが出来上がったら、相手を選んで送るだけ。

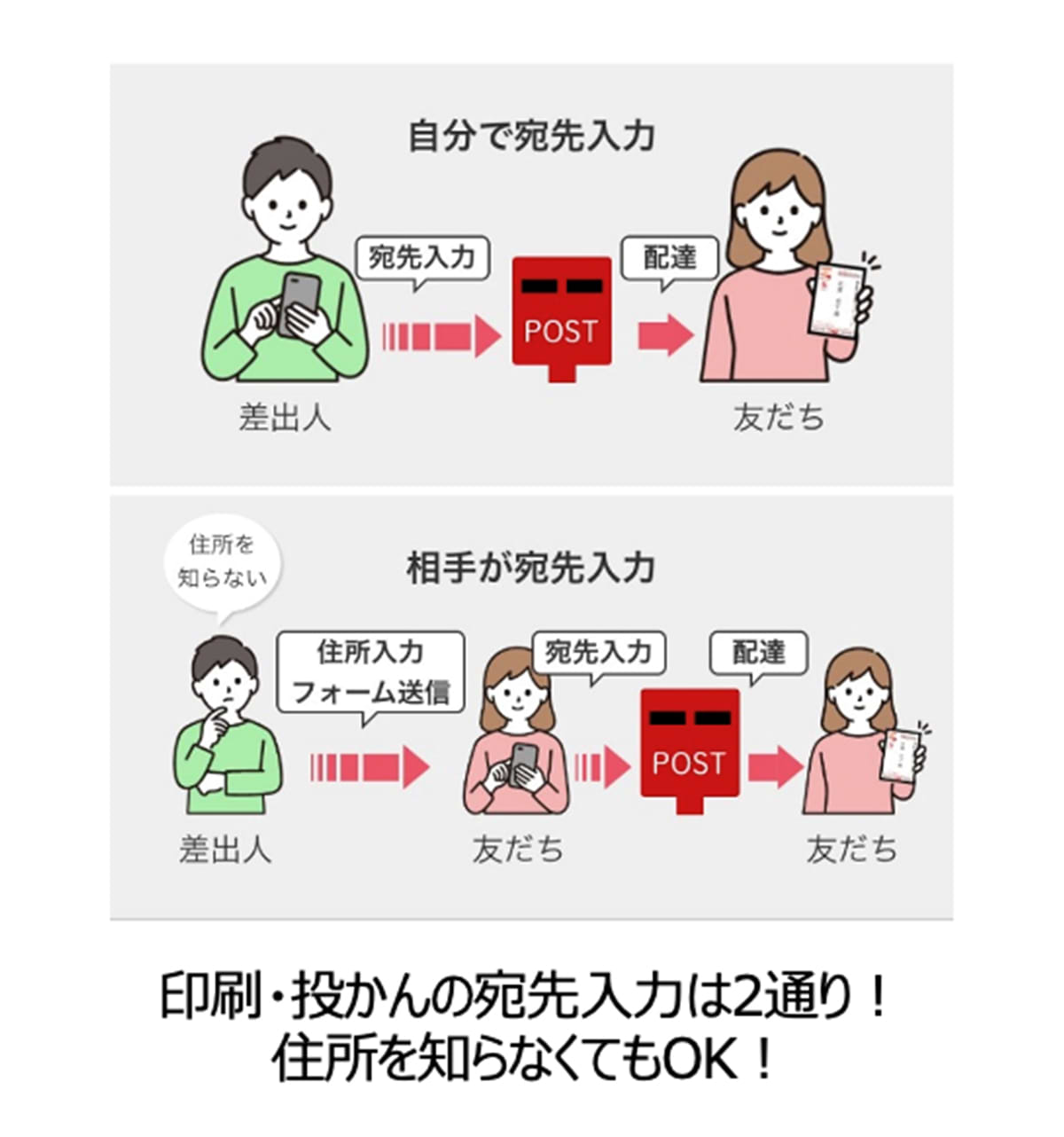

LINEで送るほか、このデザインを紙の年賀状にして郵送することも可能

郵送の場合は、相手の住所がわからなくても送付が可能。差出人は住所を入力せず、受取側の友だちが後から自分の住所を入力して配達してもらう形です。LINE上の友だちは住所を知らないケースもあり、また、住所を知られることをためらう人にも安心です。

年賀状を現代に合わせてアレンジするにあたり、工夫した点はいくつかあります。特に初年度のローンチで考えたのは、LINEスタンプのように「1度買えば何度でも使えること」や「グループ送付」がみなさまに使ってもらうためのキーワードになるのではということ。スマートねんがも、「1度買ったデザインは使い放題、何人にでも送り放題」という料金プランが設定できれば、よりたくさんの友だちに送っていただくことができ、多くの受け取り手の方にこのサービスを知っていただく機会になるのではと考えました。

年賀状という商戦期の短い商材でも、この方法なら一気にサービスを広められると考えたのです。

2年目はさらにサービスの成長を見込む。年賀状市場の再活性化へ

初年度は認知ゼロからのスタートにもかかわらず、サービス発表後は多くのメディアに注目していただき、想定以上のメディアに取り上げていただきました。その効果もあり、リリース後はLINEの友だち数が約100万人に上るなど、想定以上の反響と利用者数を獲得。年賀状を送る機会が減少してきていると言われる若年層にも「年賀状は楽しいもの」という気づきを与えることができたのではと感じています。

利用者からも「スマートねんがをきっかけに、久しぶりの相手と会話が盛り上がり、また会おうという流れになった」という声があり、デジタルのやりとりで終わらない、リアルなコミュニケーションを生み出すきっかけになるという気づきもありました。

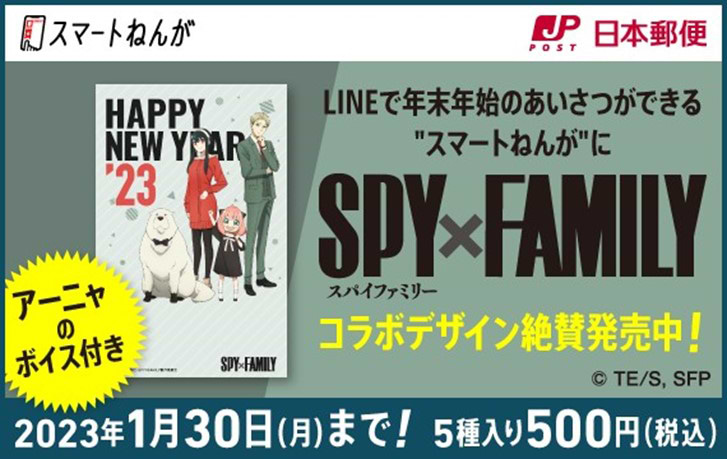

1年目の成果をもとに、2年目の今年はサービス内容をリニューアル。利用者のニーズに対応する形で、2022年11月16日のローンチ以降、ホリデーシーズンに対応したグリーティングカードや、喪中・寒中見舞いでの利用も想定し、送りたいタイミングですぐに送れる仕様にしました。またTVアニメとコラボしたデザインテンプレートを登場させるなど、昨年と比較しても楽しめる要素をより増やしています(LINEの仕組み上、予約送信機能はないため、元日に送る場合はあらかじめデザインを作成、保存しておき、元日に送信してください)。

スマートねんがによって、「お正月に年賀状を送る」という日本人のとても大切な文化を、DXの力でアップデートし、現代に合わせた新しい行事に昇華させることができるかもしれません。私たちはいま、その期待感でいっぱいです。

2年目は利用者がさらに増え、当初の目的である「“デジタルによる”年末年始のあいさつ文化の拡張」を進めていければと思っています。引き続き日本郵便とチーム一丸になって進めていきます!

関連リンク

この記事に関するお問い合わせは、最下部「お問い合わせフォーム」から本件担当者名を明記の上、お願いします。

担当者:電通 藤本雄一