2019年に第1回大会が開催され、今年で7年目を迎える国内最大級の高校対抗eスポーツ大会「STAGE:0(ステージゼロ)」。電通のeスポーツ専門チームが企画・運営を担い、高校生たちの真剣な挑戦を社会とつなげてきた本大会には、これまでにのべ13,458チーム、のべ37,641人の高校生が参加してきました。日本のeスポーツ市場が拡大する中で、「STAGE:0」はその土台をつくり、応援文化や教育的価値の広がりにも貢献しています。

本記事では、「STAGE:0」の立ち上げから第6回大会までの軌跡と、電通がどのようにeスポーツの可能性を社会に実装してきたのか、その取り組みの裏側をご紹介します。

出遅れていた日本のeスポーツ市場

高校対抗eスポーツ大会「STAGE:0」の設立の1年前、2018年当時、「eスポーツ」は、世界ではすでに認められていましたが、まだ日本では言葉自体も広まっておらず、世界から十数年は遅れた印象でした。市場規模においては全世界の2%程度しかなく、世界で活躍する日本人プレイヤーはごくわずかでした。

その理由として、日本特有のゲーム市場があります。世界におけるオンラインゲームは、一般の人たちがゲームを自由に開発していき、新たなジャンルの対戦ゲームがどんどん生まれ、それらをオンライン上で共有し、遊んで繋がっていくことで進化してきました。一方日本は、優れたテレビゲームのハードウェアが独自で発展していたことや、IPが守られていたことからオンラインゲームがあまり広まっていかなかったのです。

eスポーツの時代が来ると信じて。電通eスポーツ専門チームが始めた土壌づくり

電通のコンテンツビジネスを担うエンターテインメントビジネス・センターのメンバーは、「日本でもeスポーツの時代が来る」と確信し、日本初のeスポーツ統括団体の発足をきっかけに、普及活動に着手しました。

まず取り組んだのは、ラジオテレビ局のメンバーと共におこなった、地上波のプライムタイムでのeスポーツ番組の立ち上げです。これまでゲーム関連の番組は深夜枠に限られていましたが、あえて家族がテレビを観る時間帯に、芸能人が家に集まってゲーム対戦をし、それをバラエティショーとして見る人を楽しませるコンテンツを開発しました。eスポーツをより親しみやすく、身近なものとして社会に浸透させるのが狙いです。

加えて、eスポーツを他のスポーツ競技と同様に「一つの競技」として確立するためには、アマチュア向けの大会が必要だと考えました。日本には、甲子園や高校サッカー、箱根駅伝のように、学生スポーツを応援する文化が根づいています。地元の学校や選手を応援することで、競技者だけでなくその周囲の人々も巻き込むことができる──そんな大会の姿を思い描き、電通社内では2018年10月から「高校対抗eスポーツ大会=STAGE:0(ステージゼロ)」の構想がスタートしました。

構想から半年、前例なき大会を形に

大会を実現するには、社外パートナーやスポンサーなど、多くの関係者の協力が不可欠でした。電通の「STAGE:0」社内チームは、その協力を得るために、まず「世界ではeスポーツがどれほど熱狂的に支持されているか」を伝えることから始めました。

たとえば、2018年に韓国・平昌でオリンピック公認のもと開催された大会では、カナダの女性選手が優勝し、eスポーツは性別を問わず同じ土俵で競い合える競技であることを示す象徴的な出来事となりました。また、韓国のトップeスポーツチームが登場するイベントでは、選手に多くのファンが集まり、スターのように扱われていたことも印象的でした。さらに、大会を通じてチームワークの大切さが強調され、個人技だけでなく、仲間との連携によって勝利をつかむ場面が数多く見られました。

社内チームはこうしたシーンの一つひとつを動画に収め、eスポーツの可能性を訴求する資料として活用。大会の立ち上げへの協力を得るため、社外へ熱意を持ってプレゼンテーションを重ねました。

この構想の理念に共感してくださった社外パートナーとして、eスポーツ番組も一緒に立ち上げたテレビ東京と共に実行委員会を組成しました。地方大会については、各地域の放送局や新聞社がパートナーとして参加しました。また、高校や教育委員会には、電話や直接の訪問を通じて働きかけを行い、大会の認知拡大と参加者の募集につなげていきました。

そして2019年4月、第一回「STAGE:0」大会のエントリー受付がスタート。構想を開始した2018年10月から、わずか半年で大会を形にすることができたのです。このスピード感を実現できたのは、「eスポーツの可能性を信じ、高校生のために本気で大会をつくりたい」という思いに共鳴してくださった、社外パートナーや協賛企業の皆さまの支えがあったからです。

コロナ禍でもeスポーツに取り組む高校生と社会を繋げた「STAGE:0」

2019年に開催された第1回「STAGE:0」には、4,716名の高校生が参加。一回目から大きな盛り上がりを見せ、予想以上の反響がありました。

「これはもっと大きく広げていける」そう確信した大会運営チームが、第2回大会に向けてスケールアップを図っていた矢先──2020年、新型コロナウイルスのパンデミックが始まりました。

緊急事態宣言が発令されイベントの開催が難しくなる中、大会の実施も危ぶまれる事態に。高校生たちは登校できず、友達とも会えず、心細い日々を過ごしていました。そんな状況だからこそ、大会運営チームは「いまeスポーツだからこそできることがある」と考えました。どこにいても、仲間とつながり、夢中になれる場所を届けたい──その思いで、大会運営チームは、大会の継続を決意します。

コロナ禍で人々の生活が一変したことは、eスポーツの文化にも大きな影響を与えました。動画配信サイトの視聴が急増し、ゲーム配信が一気に身近なものに。ストリーマーと呼ばれる配信者がインフルエンサーとして人気を集めるようになり、ゲームは“遊び”から“カルチャー”へと進化していったのです。

第2回「STAGE:0」は、すべてオンラインでの開催に。プレイヤーも観客も、場所に関係なく参加できるのはeスポーツならではの魅力です。参加者数は前年を上回る5,555人に伸び、試合の模様は動画配信サイトで無料公開されました。その総視聴数は796万回を超え、オンラインであっても、仲間を応援する声や家族・友人のエールが画面越しにしっかりと届きました。

2021年の第3回大会も引き続きオンラインで開催され、その後、第4回・第5回大会はリアルとオンラインのハイブリッド形式となりました。コロナ禍が続く中でも、参加者は年々増え、「STAGE:0」は高校生にとっての真剣勝負の場として、そしてeスポーツを愛する人々をつなぐプラットフォームとして、確かな存在感を築いていきました。

そして2024年、長かったコロナ禍を経て、ついに完全なリアル開催が復活。第6回大会はテレビ東京の60周年記念事業として実施され、過去最多となる7,692人、2,300を超えるチームが参加しました。テレビ放映に加え、デジタルプラットフォームでの配信も行われ、視聴数は約1,400万回を記録。日本最大級の高校対抗eスポーツ大会へと成長を遂げたのです。

eスポーツが育む、つながりと成長

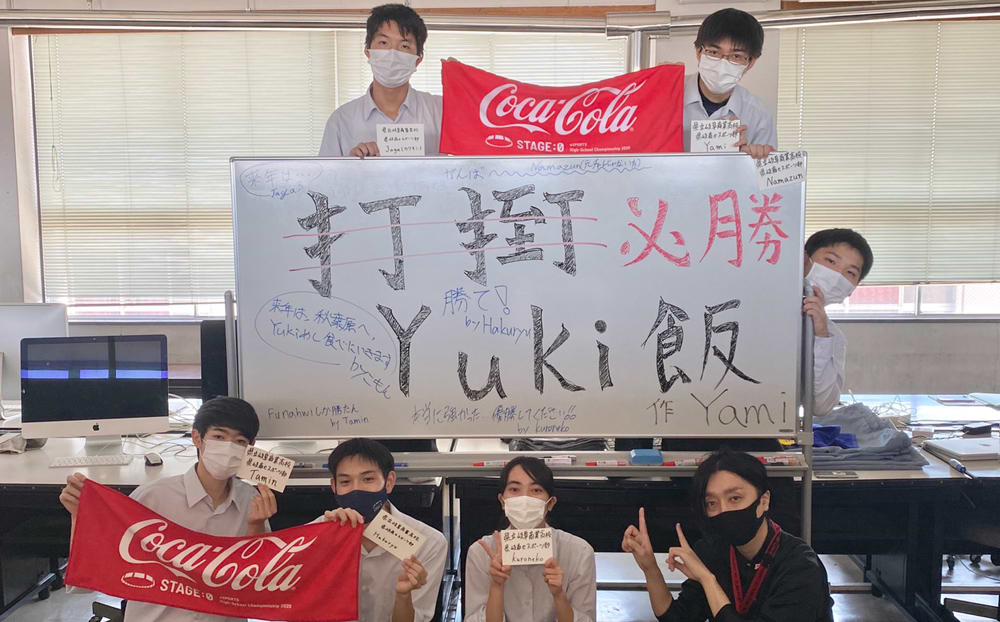

電通の大会運営チームは、「STAGE:0」を単なるeスポーツ大会として終わらせず、出場する高校生を中心に、家族や友人、地域社会までを巻き込んだ“つながり”の場に育てたいと考えていました。たとえば、配信内で応援メッセージを紹介する時間を設けたり、プレー中の選手だけでなく、応援する人々の姿も発信しました。これにより、ゲームをしない人たちにも大会への共感や関心が広がるように設計しました。

こうした工夫は少しずつ効果を現し、ある選手の家族は「ずっとゲームばかりして…と心配していたけれど、大会で仲間と戦う姿を見て努力の跡がわかり、思わず涙が出ました」と話してくれました。

また、学校に通うことや人との関わりに不安を感じていた高校生が、eスポーツ部に入りチーム活動を通して前向きに変わっていったという声も届いています。

さらに、ある選手は小学生の頃に「STAGE:0」の中継を見て、自分もいつか出場したいと夢を抱き、高校進学後にその夢を実現しました。このような声は、大会を継続的に開催してきた運営チームにとって大きな励みであり、「続けてきてよかった」と実感できる瞬間です。

大会運営チームはこうした一人ひとりの変化を“社会的な意義”と捉え、プレイヤーの成長だけでなく、その周囲の人々ともつながる場として、大会を企画・運営しています。

eスポーツの未来を支える仕組みへ──電通のeスポーツ専門チームのこれからの挑戦

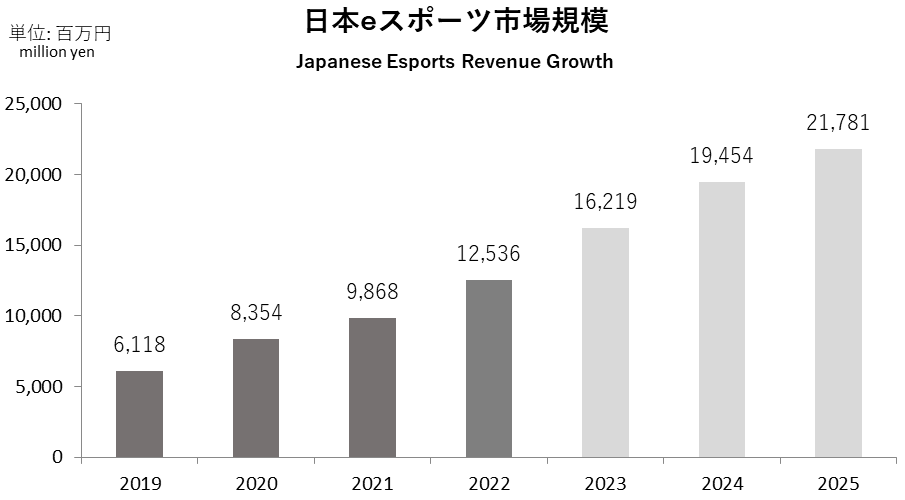

日本のeスポーツ市場は、「STAGE:0」が始まった2018年には約61億円規模でしたが、現在では約200億円規模にまで拡大。年間成長率は25〜30%と、世界平均を上回る勢いで成長を続けています。日本ではもともとゲームを楽しむ文化が根づいており、ゲームに価値を見出し投資する層が多いことも、この成長を後押ししているといえます。

「STAGE:0」は、ゲームをプレーしていれば誰でも参加できる開かれた大会として、そのハードルの低さを大切にしてきました。今後もこの特性を活かし、より多くの高校生たちに挑戦の場を提供していきたいと考えています。

さらに今後は、プロシーンとの接点を広げていくことも視野に入れています。STAGE:0優勝校の高校生たちが、プロのeスポーツプレイヤーやインフルエンサーと同じ舞台で対戦する機会を設けたり、スカウトの注目を集めるような場を創出したりといった、プロとの橋渡しとなるような仕掛けも検討中です。

「STAGE:0」は第1回から「学校対抗戦」という形式を採用し、チームワークを重視する競技性を大切にしてきました。eスポーツも他のスポーツと同様に、個人のスキルだけでなく、チームで力を合わせることが勝敗を左右します。仲間と共に練習し、勝利に涙し、敗北に涙する──そんな経験を通して、選手たちが人間的に成長していくことこそ、この大会の醍醐味だと大会運営チームは感じています。

電通のeスポーツ専門チームは、今後もこの“チーム競技としての魅力”を発信し、eスポーツを通じた成長の場を広げていきたいと考えています。そして、eスポーツの「誰でも、同じ条件で競い合える」特性を活かし、国境やあらゆる垣根を越えて一緒にプレーすることの喜びを、多くの人々に届けていきたいと展望しています。